「fax受注をやめたいのに、社内や取引先の調整が難しくやめられない」

「何か良い代替手段はないのかな」

あなたは今、FAX受注をやめられなくて困っていませんか。

あなたの会社でFAX受注をやめられずに困っている状況があるなら「やめられない理由」を具体的に突き止め、これを解消するしかありません。

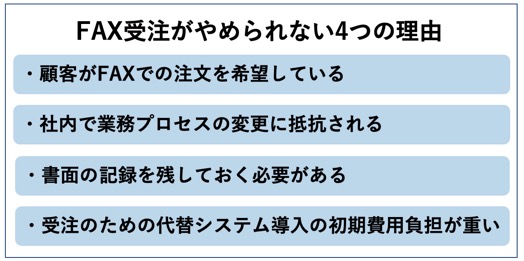

多くの会社でFAX受注がやめられない場合、その理由は以下の4つにあります。

あなたの会社でも、この理由のうちのいずれか、あるいは複数の理由に心当たりがあるのではないでしょうか。

これらの「やめられない理由」を解消しないまま、FAX受注をやめてむりやり別の受注方法に切り替えても、業務が余計煩雑になるおそれがあります。

ただし、自社が該当する「やめられない理由」を見極めて正しい対処を行えば、FAX受注をやめ、問題なく新しい受注フローに移行することも決して難しくありません。

そこで今回は、

・FAX受注をやめたいなら「やめられない理由」を特定してそれを解消するしかない

・FAX受注をやめられない4つの理由と対処法

・FAX受注をやめた後に代わりとなる受注手段3つ

について詳しく解説していきます。

この記事を読めばあなたの会社も、やめられなかったFAX受注をやめることができますよ。

目次

- 1. FAX受注をやめたいなら「やめられない理由」を特定してそれを解消するしかない

- 2. FAX受注をやめられない理由一覧

- 3. 【FAX受注をやめたい時の対策1】顧客がFAXを希望しているなら顧客サポートを手厚くしよう

- 4. 【FAX受注をやめたい時の対策2】社内で業務プロセスの変更に抵抗されるならメリットや新たな受注フローを周知させよう

- 5. 【FAX受注をやめたい時の対策3】書面の記録を残しておく必要があるなら受注情報を適切にデータ保管できるフローを導入しよう

- 6. 【FAX受注をやめたい時の対策4】導入の初期費用負担が重いなら初期費用のない月額制のシステムを選ぼう

- 7. FAX受注をやめた後に代わりとなる受注手段3つ

- 8. まとめ

1. FAX受注をやめたいなら「やめられない理由」を特定してそれを解消するしかない

もしあなたの会社でFAX受注をやめたいと思ったら、まずは自社の中にある「FAXをやめられない理由」を特定し、それに対して適切な対策を行うことが重要になります。

もしあなたの会社でFAX受注をやめたいと思ったら、まずは自社の中にある「FAXをやめられない理由」を特定し、それに対して適切な対策を行うことが重要になります。

・馴染みの顧客に、どうしてもFAXで注文を受け付けて欲しいという要望がある

・年配の社員が多く、新しい受注ツールの導入に消極的

・FAXの書面を受注契約の証拠として残しているため、紙の証拠が残らない受注ツールに変更できない

など、FAX受注を止められない理由は会社によってさまざまですが、こうしたやめられない理由や背景を考慮せずに無理やり新たな受注方法に切り替えても、失敗に終わる可能性が高いからです。

例えば、顧客からFAX注文を受けてほしいと希望されているのに無理に別の受注方法を導入しても、その方法で注文してくれるとは限りません。

それだけならまだ良いですが、FAX受注を受け付けてもらえないことで、取引を見合わせるという恐れもあります。

社内でFAXの受注をやめたくない声が上がっている場合も、新たな受発注ツールを導入しても従業員が独自にFAXで注文を受けてしまう可能性があるでしょう。

そうなれば、FAXによる受注はそのままに、新たな受注経路が増えますから、受注業務がより煩雑になってしまいます。

つまりFAX受注をやめるためには、まず自社の「やめられない理由」を正しく見定めた上で、これらの理由を解消する対策を打つ必要があるのです。

では実際に、FAX受注をやめられない理由にはどのようなものがあるのか、次章で確認していきましょう。

2. FAX受注をやめられない理由一覧

企業がFAX受注をやめられない場合、その理由は多くの場合、以下の4つです。

企業がFAX受注をやめられない場合、その理由は多くの場合、以下の4つです。

それぞれの理由に対する対策は、3章以降で詳しく解説していますので、自社に当てはまる原因が分かったら、該当する対策の章を確認してください。

それぞれの理由に対する対策は、3章以降で詳しく解説していますので、自社に当てはまる原因が分かったら、該当する対策の章を確認してください。

2-1. 顧客がFAXでの注文を希望している

FAX注文をなかなかやめられない理由として、最初に上がるのが顧客からFAX注文を続けるよう希望されているというものです。

長年の業務習慣が深く根付いている、古くからの取引先の中には、

・新しい技術やシステムに対する理解や操作に対する不安がある

・FAXなら紙の記録が手元に残るため安心感がある

・高齢の担当者が多く発注方式の変更に対応できない

などの理由から、FAX受注の継続を求める傾向が強くあるのも事実です。

一部の業界ではFAX受注が依然として主流となっているケースもあり、同業他社とのやり取りでどうしてもFAXに依存せざるを得ないというケースもあります。

その結果、顧客側の都合により、企業がFAXをやめられない状況が続いてしまうわけです。

顧客がFAXでの注文を希望している場合についての対処法は、「3.【FAX受注をやめたい時の対策1】顧客がFAXを希望しているなら顧客サポートを手厚くしよう」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

2-2. 社内で業務プロセスの変更に抵抗される

自社内からFAX受注をやめ、新しい受注ツールへ移行することに対して抵抗されるケースもあります。

特に長い歴史を持つ会社や年配社員が多い会社では、会議で受注フローの変更を提案してもなかなか話が進まなかったり、提案自体が却下されるケースも珍しくありません。

こういった会社の場合

・これまで問題がなかったやり方を変更する理由がない

・新しいことを覚えるのが面倒

・業務の変更で仕事が増えるのではないかと不安

などの理由から、FAX受注をやめることに、なかなか積極的になることができないのです。

実際、新たな受注ツールに変更すれば、新しい業務プロセスを覚えなければいけないことは事実です。

一時的にではあれ、業務が増えることは避けられないでしょう。

こうした理由から、どうしても「今のままで十分ではないか」といった保守的な意識が芽生えてしまうことも避けられないというのが現実です。

社内で業務プロセスの変更に抵抗される場合の対処法については、「4.【FAX受注をやめたい時の対策2】社内で業務プロセスの変更に抵抗されるならメリットや新たな受注フローを周知させよう」で詳しく解説していますので、ぜひ確認してください。

2-3. 書面の記録を残しておく必要がある

FAX受注をやめられない理由として、社内で書面の記録としてFAXを残しておく必要があるという点も挙げられます。

特に、取引内容を明確に証明するための記録保存が重要視される業界や企業では、受信したFAXが紙媒体として手元に残ることが、たいへん重宝されているという現実があります。

紙媒体としてのFAX書面は

・システムはデバイスを介さずに肉眼で内容を確認できる

・物理的な保管場所さえ確保すればセキュリティ対策も必要ない

・データの破損や改ざんのリスクがない

など、デジタルデータでの処理で生じるようなリスクを回避することができます。

このため、社内システムを利用して社内の受注処理を進めている企業でも、書面記録としてのFAXを保存することが義務化されているケースも少なくありません。

また法律や業務ルールなどの関係で、これまで取引証拠として受注したFAX書面を保存することが義務付けられていたということもあります。

書面の記録を残しておく必要がある場合の対処法は、「5.【FAX受注をやめたい時の対策3】書面の記録を残しておく必要があるなら受注情報を適切にデータ保管できるフローを導入しよう」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

2-4. 受注のための代替システム導入の初期費用負担が重い

FAX注文をやめられない理由の一つとして、代替システム導入にかかる初期費用負担の重さがあげられます。

特に中小企業では、新たな受発注システムの導入が大きな経済的な負担になるため、なかなか社内の受注フローの刷新ができない状況も少なくありません。

またシステム導入は大幅な業務効率化を実現できるものではありますが、短期間で確実に売り上げアップを補償できるというものではありません。

このため初期費用に対する負担感はさらに大きくなり、これがFAX受注の中止をさらに遠ざけることになってしまうのです。

システム導入の初期費用負担が重い場合の対策は「6.【FAX受注をやめたい時の対策4】導入の初期費用負担が重いなら初期費用のない月額制のシステムを選ぼう」で詳しく解説していますので、ぜひ確認してください。

3. 【FAX受注をやめたい時の対策1】顧客がFAXを希望しているなら顧客サポートを手厚くしよう

顧客がFAX注文の継続を希望することからFAX注文がやめられない場合、顧客へのサポートを手厚くすることで対処することができます。

顧客がFAX注文の継続を希望することからFAX注文がやめられない場合、顧客へのサポートを手厚くすることで対処することができます。

顧客がFAXにこだわる背景には、

・慣れ親しんだ注文方法から離れることに抵抗感がある

・新しい注文方法に対処できるかどうか不安(注文のミスや漏れが心配)

などがあります。

つまり、顧客サポートを充実させ、これらを解消することができれば、この問題は解決可能なのです。

具体的には以下のような手順で対応するといいでしょう。

⚫︎顧客サポート充実のための4つの手順

1.相談窓口の設置 | 新しい受注方法に関する疑問や不安を解消するため、専用の相談窓口を設けます。 問い合わせ内容は記録・共有し、継続的な改善に役立てる仕組みを作ることも大切です。 |

2.マニュアル等の提供 | 新しい受注方法の使い方をわかりやすく解説したマニュアルや操作ガイドを作成し、顧客に提供します。 マニュアルは図解や画面のスクリーンショットを多用し、初めてシステムを利用する顧客でも直感的に理解できるよう配慮しましょう。 文書形式だけでなく、動画やオンラインセミナー形式のマニュアルも有効です。 |

3.説明会の実施 | 顧客が参加できる説明会を開催し、新受注方法の詳細や導入メリットを説明します。 説明会では実際の画面操作デモンストレーションなどを通じて顧客の理解を深めます。 オンライン形式での説明会も開催し、遠方の顧客やスケジュールが合わない顧客にも参加できるよう配慮することも大切です。 |

4.営業担当が顧客企業に出向き注文方法を指導する | 営業担当者が顧客企業を訪問し、個別指導を行います。 新しい注文方法を実際に顧客の環境で操作しながら説明し、具体的な質問にもその場で対応します。 訪問時にはマニュアルを直接渡し、フォローアップのための連絡窓口も案内できれば、顧客の安心感も高まります。 |

また、一部の顧客に対しては、移行初期に限定的にFAXを受け付けつつ、徐々に新しい方法へ移行させるなど、段階的に柔軟なアプローチを残すことも有効でしょう。

4. 【FAX受注をやめたい時の対策2】社内で業務プロセスの変更に抵抗されるならメリットや新たな受注フローを周知させよう

業務プロセスの変更への抵抗から、社内でFAX注文をやめることに抵抗がある場合、研修や社内サポート窓口を利用して新システムのメリットを伝えることによって解消することができます。

業務プロセスの変更への抵抗から、社内でFAX注文をやめることに抵抗がある場合、研修や社内サポート窓口を利用して新システムのメリットを伝えることによって解消することができます。

社内からの抵抗がある場合、多くの場合その背景にあるのは、以下の2つです。

・業務プロセスの変更に対する不安

・業務プロセスの変更が本当に業務改善につながるのかわからない

これらを解消するためには、社内向けにシステムの操作方法や、実際に業務がどれだけ効率化できるかを正しく理解してもらうことが重要です。

このため具体的には、社員研修の強化や社内サポート窓口の開設によって、社員の理解を深めます。

それぞれの場合について、一つずつ確認していきましょう。

4-1. 社員研修の強化

まず重要になるのが社員研修の強化です。

社内研修においては、複数回の研修を時間をおいて開催することで、段階を踏んで社員への新システムの周知を進めることで、新しい受注ツールに対する社内の理解を深めていくことが大切です。

具体的には以下のステップで行うのが効果的です。

- 社内研修 3つのステップ

【STEP1】新しい受注ツール導入のメリットを解説する |

一つずつ解説しましょう。

【STEP1】新しい受注ツール導入のメリットを解説する

初回の社員研修では、FAX受注から新しい受注ツールに移行する必要性とメリットをわかりやすく伝えます。

・実際に導入した際に社員の業務負担がどのように軽減されるかを数値で示す

・他社などでの導入事例を紹介する

など、できるだけ実質的なメリットを理解しやすい内容とするといいでしょう。

【STEP2】受注ツールに対する社員からの不安に対して対応する

続く研修では、受注ツールに対する社員の懸念や不安に対応し、安心感を与える内容としましょう。

事前にアンケートを実施して懸念を把握し、これらに対する具体的な解決策を提示します。

また、業務につまずいたり、トラブルが発生した場合のサポート体制についても詳しく伝えることで、社員がより安心して新しい受注ツールに移行できる環境を整えていきます。

【STEP3】新しい受注ツールの具体的な操作方法を解説する

新しい受注ツールのメリットを十分に理解した後で、具体的な操作方法を解説します。

ツールの基本操作を画面を見せながらデモンストレーション形式で説明すると、操作方法を直感的に理解しやすくなります。

あわせて操作マニュアルや動画チュートリアルを作成し、研修後も復習できる体制を整えておくことも大切です。

4-2. 社内サポート窓口の設置

実際の業務において、社員の不安を払拭するためには、社内サポート窓口の設置がたいへん有効です。

新たな受注ツールへ移行を開始した時期は、新しい業務に慣れていないため多くの問い合わせやトラブルが発生する可能性があります。

これに迅速に対応するためにも、専任の職員を配置した社内サポート窓口の設置が特に大きな効果を発揮することになります。

社内サポート窓口の設置では、特に以下の点に重点を置くといいでしょう。

- 社内サポート設置のポイント

迅速な対応体制の整備 | 問い合わせに対して迅速に対応できるよう、新たな受注ツールに精通した専任スタッフを配置しましょう。 電話、メール、チャットなど、様々な手段で、いつでも簡単に連絡が取れる体制整えることも大切です。 |

トラブル対応手順の整備 | ログインできない、操作エラーが出るなどの軽微な質問から、受注業務フローに影響する深刻なトラブル対応などまで、トラブルの深刻度に合わせて適切な対応フローを準備します。 |

定期的なフォローアップと改善 | 窓口を利用した社員に対してフォローアップを行い、未解決の問題や新たな懸念点を確認しましょう。 窓口の利用状況を分析し、必要に応じて対応内容やサポート体制を改善することも大切です。 |

問い合わせ内容の収集・FAQの整備 | 問い合わせ内容や解決方法を収集しFAQを社員で共有する体制を整えます。 これにより問い合わせの頻度も減り、業務が中断する時間を短縮し業務効率のアップにも効果があります。 |

こうした体制の構築を提案することで、これまでFAX受注の脱却に抵抗していた方の心理的なハードルを下げることもできるでしょう。

5. 【FAX受注をやめたい時の対策3】書面の記録を残しておく必要があるなら受注情報を適切にデータ保管できるフローを導入しよう

FAXの書面を記録として残す必要がある場合でも、受注情報が公的な電子データとして保存できる業務フローを導入すれば、電子データを紙媒体の代わりにすることが可能です。

FAXの書面を記録として残す必要がある場合でも、受注情報が公的な電子データとして保存できる業務フローを導入すれば、電子データを紙媒体の代わりにすることが可能です。

FAX書面を残すのは、改ざんが不可能で紛失のリスクも低く、公的な記録としての価値が高いという認識が社内にあるからです。

つまりFAXと同等の信頼性をもつデータの保存ができれば、書面の記録を残しておく必要はないということです。

実際、電子帳簿保存法でも、請求書、領収書、取引明細書などの書類は、電子データのみを保管すれば、紙媒体での保管が必要ないと定められています。

【電子帳簿保存法とは】 電子帳簿保存法では、タイムスタンプの付与、電子署名、検索機能の確保、ログ記録などの要件を満たすことで、請求書や領収書などの電子データが紙媒体と同等の法的効力を持つものとして認められています。 2022年1月の改正では電子取引データの保存が義務化され、紙での保存が必要無くなりました。 |

7.FAX受注をやめた後に代わりとなる受注手段3つでは、FAX受注をやめた後に導入する3つの受注方法について解説していますが、ここで解説するいずれの方法も、顧客とのやり取りは電子データを利用することになります。

例えば、メールでの受注業務であれば、請求書や領収書は、PDFなどの電子書類をメールに添付することになります。

またWeb-EDIや、BtoB受発注システムを利用するなら、これらの書類は自動的に作成されてシステム上で管理できる場合もあります。

これらの電子書類を、改ざん・紛失リスクのない状態で保管するフローを確立するために、以下のようなポイントを徹底すると良いでしょう。

・見積書、発注書、請求書など取引に関わる書類を社内の共有フォルダで管理する ▼共有フォルダの作り方 ・共有フォルダ内では、顧客ごとや取引月ごとにフォルダを分類し、どこにどの書類が保管されているかわかる状態にしておく(紛失を防ぐ) ・共有フォルダ内でアクセス権を設定し、関係者のみが取引に関わる書類にアクセスできるようにする(不正な持ち出し、改ざんを防ぐ) ▼アクセス権の設定方法 ※受注に利用するシステム上に、帳票類が保管できる機能がある場合は、その機能を利用するのでもOKです。 |

このような、取引に関する書類をきちんと保存できるフローを社内の受注プロセスに導入すれば、紙のFAX書面を残しておく必要はないのです。

6. 【FAX受注をやめたい時の対策4】導入の初期費用負担が重いなら初期費用のない月額制のシステムを選ぼう

FAX注文に代わる新システム導入で初期費用負担が重い場合、月額制のシステムを選ぶことで解決が可能です。

FAX注文に代わる新システム導入で初期費用負担が重い場合、月額制のシステムを選ぶことで解決が可能です。

月額制の受注システムには、初期導入費用が少ないものや、ほとんど無料で導入できるというものも少なくありません。

実際、以下のようなBtoB受発注システムでは、導入当初の初期費用0円でサービスを利用することができます。

取引先ごとに発注用のURLを用意し、そのページで受注を受けられるシステム。 注文用のフォームを作成して顧客に案内。顧客はフォームに数量を入力するだけで注文ができる。 取引先ごとに発注用アカウントを発行し、それぞれの専用ページから受注を受けられるシステム。 |

もちろんこういった受注システムは、初期費用がいらない代わりに、月額の使用料がかかります。

ただし、初期費用がないからといって月額使用料が特に高額になるわけではありません。

実際、ご紹介したMOS Liteであれば、月額19,800円〜という価格設定となっています。

もちろん安くとも、商用利用として提供されるシステムであり、実際に導入している企業もありますから、システムの安定性やセキュリティ対策の面でも安心です。

また契約期間やプランを柔軟に設定できるという点も魅力です。不要になれば解約もできますし、必要に応じて機能をアップグレードなども自由にできます。

こうした初期費用なし・月額制の受発注システムを選ぶことで、コスト負担を抑えられ、FAX受注をやめられない状況を打破できるでしょう。

7. FAX受注をやめた後に代わりとなる受注手段3つ

最後の章では、FAX受注の代替手段として導入できる、3つの受注手段について解説しましょう。

最後の章では、FAX受注の代替手段として導入できる、3つの受注手段について解説しましょう。

それぞれの手段のメリット・デメリット、またどのような会社におすすめかについても一つずつ確認しましょう。

それぞれの手段のメリット・デメリット、またどのような会社におすすめかについても一つずつ確認しましょう。

7-1. メールによる受注

FAX受注の代替手段として、最も簡単に導入できる方法がメールによる受注です。

メールによる受注は、最も簡単かつ低コストで導入できるFAX受注の代替手段です。

ただし、業務削減や効率化を図りたい場合、難しい点もあります。

メリット・デメリットとおすすめの人を見ていきましょう。

7-1-1. メールによる受注のメリット・デメリット

メリット | デメリット |

・コストがやすい | ・手動でのデータ入力の手間はなくならない |

現代では、メールアドレスを持たずに業務を行う焦点や企業はほぼありませんので、FAXからメールへの受注に切り替えても、問題が発生することはないでしょう。

また見積書や請求書をメール添付のデータとして送ることができますので、これらの書類を作ったり郵送したりなどの手間とコストを下げる効果も期待できます。

これらの点を考えれば、あらゆる手段の中で、FAX受注の代替手段としては最も導入しやすい方法であるといっていいでしょう。

ただし、メールによる受注はFAX受注をやめて業務効率化を実現したいという場合には、効果はあまり期待できないでしょう。

メール受信の場合、受注情報として送られてくるメールから、会社名や発注数などの受注情報を、一つずつ手動で入力する必要があります。

この手間は結局FAX受信の場合と変わらず、業務の削減・効率化という点では効果的ではありません。

もちろん、人の手によって行われる限り、人為的なミスが発生することも避けられません。この点はメールによる受注のデメリットと言えるでしょう。

7-1-2. メールによる受注がおすすめな業者

メールによる受注は、特に以下のような方におすすめです。

・ペーパーレス化を実践したい小規模事業者や個人事業主 |

メールによる受注は紙の使用を減らし、通信費やランニングコストを削減するという点で効果があります。

ただしFAXがメールに置き換わるだけであるため、受注業務におけるミスや業務量を減らす効果は期待できません。

特に受注量がおおい事業者の場合、煩雑な受注業務がそのまま残ってしまうことになるため、メール受注を導入するメリットはほとんどないと言えるでしょう。

この点を考慮すると、取引量が多くない小規模の業者や個人事業主の方に最適な手段であると言えるでしょう。

取引量や取引業者が多い企業の場合、そのほかの手段を検討するのがおすすめです。

7-2. Web-EDI

Web-EDI(Web-based Electronic Data Interchange)は、インターネットを利用して企業間で受発注データを交換する仕組みのことを言います。

専用のWEBシステムを通じて、発注、納品、請求などの業務をすべてデジタル化することで、手作業を削減し、業務の効率化や正確性の向上を実現することができます。

紙を使用しないためペーパーレス化による環境負荷の軽減にも効果があり、FAXの代替手段としても注目されています。

7-2-1. Web-EDIのメリット・デメリット

メリット | デメリット |

・手作業が減り業務の効率化を実現できる | ・初期導入費用が高い場合がある |

Web-EDIは受注業務がデジタル化され、ほとんど自動で行われます。

このためFAX受注で大きな問題となっていたデータ入力や確認作業に関わる手間と人為的ミスを大幅に減らすことができます。

この点がFAX受注の代替手段としてのWeb-EDIの最も大きなメリットであると言えるでしょう。

一方で初期導入コストが高いという点がデメリットとして挙げられます。

また、発注する取引先も同じシステムが利用できる状況が必要となるため、この点も導入のハードルとなっています。

7-2-2. Web-EDIがおすすめの業者

Web-EDIによる受注は、特に以下のような方におすすめです。

・取引先との連携が必要な大規模・中規模の企業 |

Web-EDIは取引先も同じシステムが必要となるため、不特定多数の業者との取引には向きません。

ただし、安定した取引先と、密な連携をとって取引をしたい業者には適した受注システムであると言えます。

Web-EDIでは、取引先と同じフォーマットを使用してリアルタイムで情報を交換ができるため、データの整合性を保ちながら、スムーズな受発注の連携が可能になります。

また取引履歴や納期や、在庫状況もリアルタイムで共有できるため、在庫管理なども効果的に行うことができます。

一方でWeb-EDIシステムは、業種や企業に特化したカスタマイズが必要な場合が多く、導入初期に高額の開発費用が必要になる場合もあります。

このため、小規模業者には導入が難しいという側面もあります。

7-3. クラウド型BtoB受発注システム

クラウド型BtoB受発注システムは、インターネットを介して企業間で注文や納品などの取引情報を電子的に管理・交換するシステムです。

Web-EDIの場合、顧客が同じWeb-EDIの環境を用意する必要があります。

これに対して、クラウド型BtoB受発注システムの場合、インターネット環境があれば誰でも利用できるため、幅広い顧客に対応が可能であるという特徴があります。

7-3-1. クラウド型BtoB受発注システムのメリット・デメリット

メリット | デメリット |

・インターネットに繋がるツールがあれば誰でも発注できる | ・月額使用料がかかる |

クラウド型BtoB受発注システムは、文字通りすべてのデータをクラウド上でやりとりします。

インターネットにつながるデバイスがあれば、どんな業者でも発注ができるため、FAX受注からの移行という点では、ハードルが低い代替手段であると言えるでしょう。

また、クラウド上のシステムはサーバーの設置やメンテナンスも必要なく、導入コストが極めて安く利用できる点も魅力です。

一方で、クラウド型BtoB受発注システムのサービスは、一般的に月額使用料を支払い続ける必要があるため、長期的にはコストが積み重なる可能性もあります。

またWeb-EDIのように、個別にカスタマイズすることが前提とされていないため、受注業者との特殊なデータ連携が必要な場合などは、対応が難しい場合があります。

7-3-2. クラウド型BtoB受発注システムがおすすめの業者

クラウド型BtoB受発注システムは、特に以下のような方におすすめです。

・たくさんの企業から受注を受ける業者 |

クラウド型BtoB受発注システムは、発注業者のアクセスが簡単であり、多くの受注情報を一括で管理できるため、特に多数の企業から受注を受けている業者には最適です。

リアルタイムで受注データが自動的に処理されるため、注文処理の遅延や誤処理が減少します。

これによって処理できる業務量も多くなるため、取引先が多くなっても対応が可能になります。

また、初期費用なし、月額使用料だけで利用できるサービスも多く、導入時のコストの点で問題がある企業も利用しやすいというメリットがあります。

FAX受注をやめ、最小限のコストで受注業務の効率化を図れるという点で、クラウド型BtoB受発注システムは近年特に注目されています。

\FAX受注をやめても顧客との接点を大事にするなら/

WONDERCART(ワンダーカート)なら、FAXの注文からの移行をスムーズに行うことができるだけでなく、以下の3つの機能を備えることで、受注プロセスにおける業務の精度と速度を飛躍的に高めることができます。 ◎カタログ作成時のデータを利用して、顧客に商品情報を提示できる デジタルカタログとして顧客に提示できるため、個々の商品をイメージしやすく、顧客が安心して注文を行うことができます。 ◎リアルタイム在庫状況をカタログ上で顧客と共有できる ◎受付情報を元に瞬時に見積書を発行できる これらの機能によってFAX注文をやめても、これまで以上に顧客の要望に丁寧かつ迅速に対応することで、強い信頼関係を構築することができるでしょう。 WONDERCART(ワンダーカート)について詳しく知りたい方は、以下のリンクをご確認ください。 |

8. まとめ

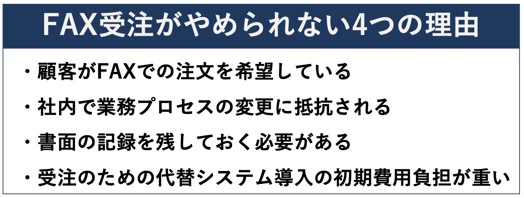

あなたの会社でFAX受注をやめられずに困っている状況があるなら「やめられない理由」を具体的に突き止め、これを解消するしかありません。

多くの会社でFAX受注がやめられない場合、その理由は以下の4つにあります。

もちろん自社が該当する「やめられない理由」を見極めて正しい対処を行えば、FAX受注をやめ、問題なく新しい受注用のツールに移行することも決して難しくありません。

FAX受注の代替手段として導入できる3つの受注手段についても詳しく解説しました。

あなたの会社でFAX受注を上手に停止し、業務改善が成功することを祈っています。

#fax受注 #やめたい

コメント