「デジタルカタログのデザインってどうやって決めるの?」

「デジタルカタログのデザインは自力でできるもの?」

読みやすさと使いやすさを兼ね備えた、デジタルカタログのデザインを考えているものの、どのようなレイアウトや構成にするべきかわからずに調べている中で、本記事へたどり着いたのではないでしょうか?

既存のデザインを大きく変更した「デジタルカタログ」にしている会社は、ほとんどありません。

基本的なデザインは、紙媒体のカタログやパンフレット、Webサイトなどと変わりはないため、既存の印刷メディアをデジタル化することで簡単にデジタルカタログを作ることができます。

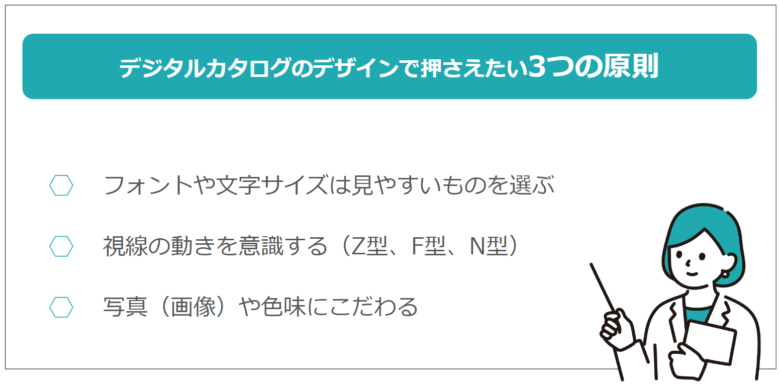

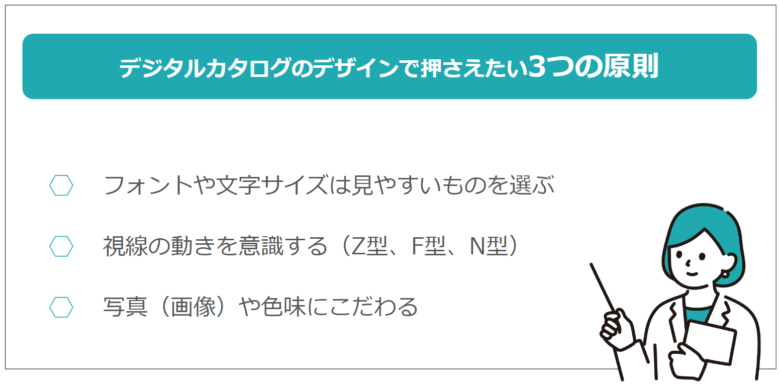

デジタルカタログのデザインのポイントとして、しいて上げるのであれば、下記の3つが挙げられます。

デジタルカタログは、印刷メディアのように一定のサイズではなく、デバイスによって表示サイズが異なり、写真や画像の色味も鮮明になりやすいです。

例えば、紙媒体のデジタルカタログをそのまま使うと、表示されるデバイスによっては文字が小さくて見づらくなったり、画像の粗さが目立ったりする可能性があります。

そのため、読みやすさと使いやすさを叶えるデジタルカタログに仕上げるためには、デジタルだからこそ注意したいポイントを押さえておくことが重要です。

そのポイントを押さえておけば、自作でもデジタルカタログをデザインすることができます。

ですが、本当に作りこみたいと考えるのであれば、プロの知見を借りて、デジタルカタログをデザインするのがおすすめです。

本記事では、デジタルカタログのデザインで押さえておくべきポイントについて、実例を交えながら詳しく解説していきます。

本記事を読むことで叶うこと |

・デジタルカタログにおけるデザインの基本を把握できる |

最後に、自作すべきかプロに任せるべきかの判断基準や、より良い制作会社の選び方についても紹介しているので、あなたの状況に合った選択をして、デジタルカタログのデザインを仕上げてくださいね。

目次

1. デジタルカタログのデザインで押さえたい3つの原則

デジタルカタログのデザインには、デジタルだからこそ意識すべきポイントが3つあります。

それは、次の3つです。

デジタルカタログのデザインにおいて、業界や業種に関係なく、押さえておくべき基本の原則です。

これからデザインを考えるという人は、まずこの基本の原則をマスターしましょう。

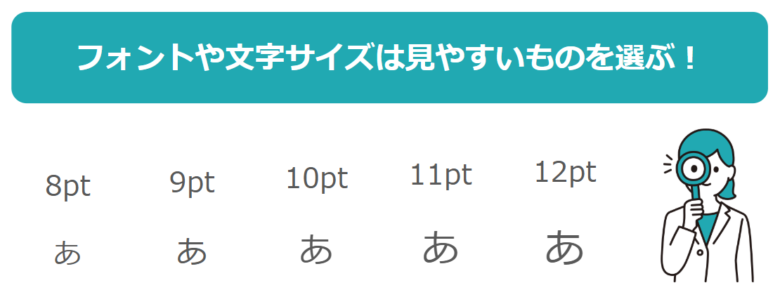

1-1. フォントや文字サイズは見やすいものを選ぶ

デジタルカタログのデザインは、文字フォント・フォントサイズは見やすいものを選ぶことが重要です。

既存の紙媒体をそのまま電子化する場合、デジタル向きのフォントサイズではない可能性があります。

例えば、A4サイズの印刷物は、9pt~12ptのフォントサイズが一般的です。

しかし、文字数が多く、写真やイラストを多様化しているような誌面では、1ページ内に情報がぎっしりと詰まっていることもあり、8~10ptのフォントサイズを採用することも少なくありません。

A4サイズの大きな誌面であれば見やすいですが、デジタルカタログの場合、画面の小さなスマートフォンやタブレット、PCで見たとき、文字が小さくて閲覧しづらくなります。

画面表示の拡大・縮小・移動といった負担がかかるため、可読性の低下につながる可能性もあります。

デジタルカタログにおいて、見やすさはとても重要なポイントとなるため、文字フォントやフォントサイズがスマートフォンなどの小さなデバイスでも見やすいものを選ぶことが大切です。

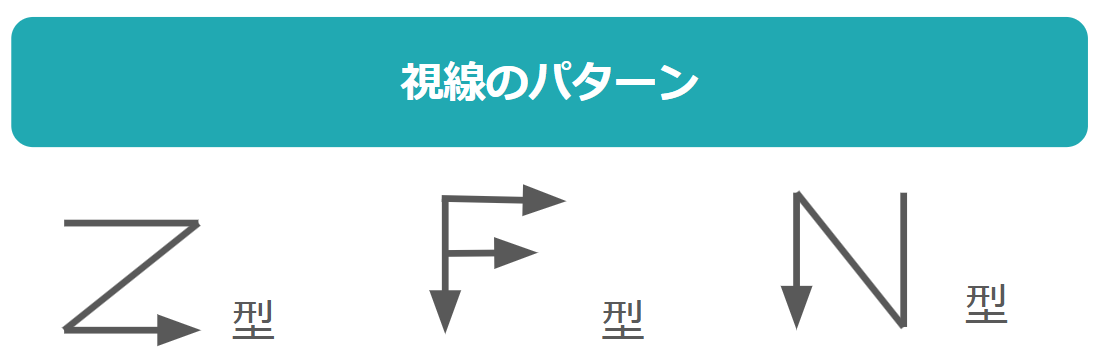

1-2. 視線の動きを意識する(Z型、F型、N型)

デジタルカタログは、視線の動きを意識したデザイン構成にすることも重要です。

なぜなら、無意識であるものの、視線の動きを理解しておくことで、ユーザーを伝えたいメッセージやコンテンツに誘導したり、読み手が情報を受け取りやすくなったりすることにつながるからです。

デジタルカタログでは、カタログを見て予約・注文ができるように、Webページや予約ページへ誘導するバナーを設置できるようなケースもあります。

送客にも直接影響するため、視線の動きに合わせた配置を意識することが大切です。

具体的な視線のパターンは、次の3つです。

ケース | Z型 | F型 | N型 |

文字が横読み | 〇 | 〇 | |

文字が縦読み | 〇 | ||

テキスト量が多い | 〇 | ||

雑誌のような構成 | 〇 | 〇 | |

新聞のような構成 | 〇 | ||

ビジュアルメインの構成 | 〇 | ||

「和」を強調したデザイン | 〇 | ||

小さい画面のデバイスでも表示させたい | 〇 | 〇 | |

初見で全体を把握してもらいたい | 〇 | ||

ユーザーの行動を喚起しやすい | 〇 | 〇 | |

ターゲット層が若年層 | 〇 | 〇 | |

ターゲット層が高齢層 | 〇 | 〇 |

人の視線は基本的に、「上から下」に移動します。同じ情報が均等に配置されているようなケースでは、「左上から斜め下」に向かって動くのが一般的です。

そのため、重要な内容や伝えない内容から順に、「左上→中央→右下」という配置が効果的とされています。

ただし、デジタルカタログの内容や構成によっては、視線が動くパターンが異なってきます。

ケースによって、向き不向きがあるため、デジタルカタログのデザインや構成に合った視線の誘導パターンを使い分けることが重要です。

1-3.写真(画像)や色味にこだわる

デジタルカタログは、スマートフォンやパソコンなどのデバイスで見ることができるため、紙媒体よりも写真や色味が鮮明です。

解像度が低い画像を使うと、画像が粗く見える可能性があります。

また、拡大表示したときに、ドットの粗さが目立ちやすくなり、画像がぼやけたり、細かなデザインが潰れて見えづらくなったりすることがあります。

▼通常の画質のもの

▼低画質のもの

紙媒体では目立ちづらかったことも、デジタル化することで悪目立ちしてしまい、「写真と違った」というマイナスの印象につながり、専門性や信頼性を損なう可能性もあります。

例えば、オーダーメイドのカーテンなどは、印刷では難しいニュアンスのカラーも伝わりやすくなるため、きめ細やかで美しい解像度が高い(高解像度)写真・画像を使うことが非常に重要です。

デジタルカタログの仕上がりに影響するため、高性能カメラで高解像度画像を撮影したり、プロに依頼したりして、クオリティを担保しましょう。

2. デジタルカタログのデザイン参考例

ここまでデジタルカタログのデザインにおいて押さえておきたい3つの原則を紹介しました。

実際に、原則を取り入れたデザインを採用している企業があるため、本記事では、以下の事例について紹介したいと思います。

・視線の動きやデジタルカタログならではの工夫を取り入れた事例 |

2-1. 視線の動きやデジタルカタログならではの工夫を取り入れた事例

出典:株式会社オートレント「建機カタログ 電子データ」

「株式会社オートレント」の事例は、紙媒体のカタログと同じデザインですが、目線の動きを意識した見出しと構成が採用されています。

そのため、小さな画面でも瞬時に全体像と目的の情報を確認できるのが特徴です。

また、カタログの上部に注文バナーとリンクを設置することで、写真や詳細を見てすぐ注文できるような動線を確保している点も、デジタルカタログならではの工夫です。

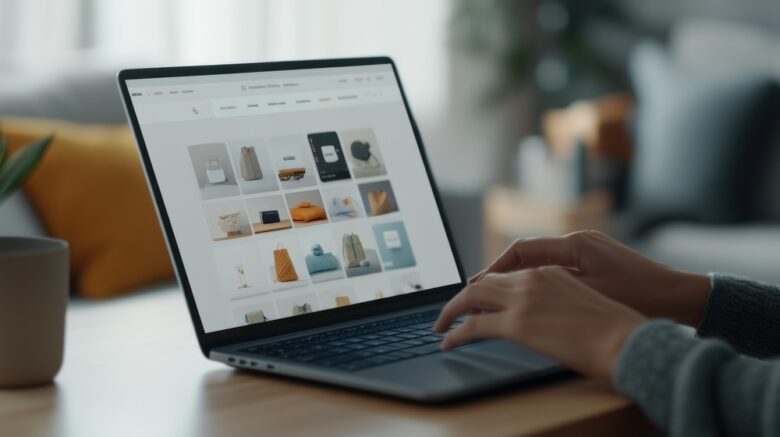

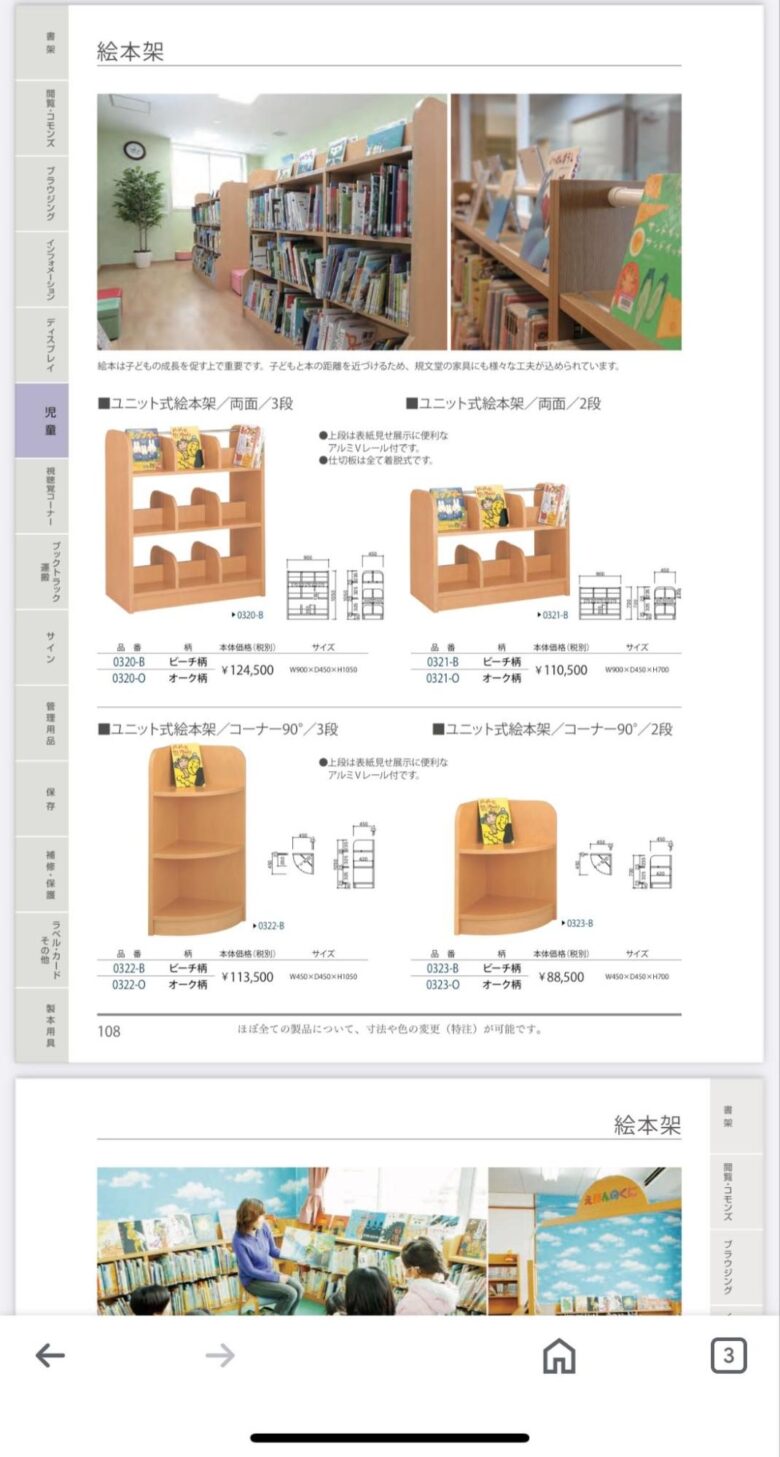

2-2. デバイスに合わせた表示の事例

出典:株式会社規文堂「図書館用品総合カタログ2023」

「株式会社規文堂」のカタログは、紙媒体のカタログをデジタル化しています。

パソコンなどの大きな画面では見開き表示ですが、デバイスに合わせて表示が切り替わるため、スマートフォンのような小さな画面は片画面ずつを縦スクロールでの閲覧が可能になっています。

すでに既存のカタログデザインがあり、大きく変更することなくデジタル化をして、複数のデバイスに対応したいというケースにおすすめです。

2-3. 見開き2ページを使った画像にこだわっている事例

出典:株式会社日本リース「カタログ」

「株式会社日本リース」の事例は、見開きになるという特性をうまく活用したデザインを採用しています。

デジタルカタログは、見開きでの表示が基本です。

2ページで1つの構成にすることで、小さな画面でも大きな文字でメッセージを伝えることができます。

また、大きな画像を配置するため、写真の解像度も高くなっており、クオリティの高い誌面となっています。

このような見開きのデザインは、写真や画像を多用するカタログにおすすめです。

3. デジタルカタログのデザインは必要以上にこだわりすぎず、今ある紙媒体をベースに作り上げよう

デジタルカタログのデザイン参考例を紹介しましたが、サービスを一新する場合や新しいサービスのデジタルカタログを作る場合以外は、既存の紙カタログのデザインをベースに作り上げるのがおすすめです。

紙媒体のカタログと異なり、デジタルカタログはスマートフォンからパソコンまで、複数のデバイスから閲覧される可能性があるため、細かく作りこんでしまうと小さな画面では見えづらくなることがあるためです。

ただし、紙媒体のカタログをそのまま採用するのはおすすめできません。

紙媒体のカタログデザインをそのままデジタル化してしまうと、細かな文字が多かった場合、非常に閲覧しづらくなるからです。

今ある紙媒体デザインをベースにしながら、スマートフォンでも見やすいように文字フォントサイズを微調整したり、画像・文字・余白のバランスを見たり、複数のデジタルデバイスを意識したデザインへ変更しましょう。

4. デジタルカタログのデザインを自力で決めるかプロに依頼すべきかの判断基準

デジタルカタログのデザインについて、全体像を把握できたものの、自分で考えるのか、プロへ頼るべきか迷っている人もいるでしょう。

自作するかプロへ依頼するかは、デザイン性や最終的に求められているクオリティの高さから判断するのがおすすめです。

4-1. 自力でやるのがおすすめのケース

デジタルカタログのデザインを自力でやるのがおすすめなケースは、以下のようなケースです。

・会社的にセルフ作成サービスやツールを利用しての作成が可能な場合

・紙媒体をデジタル化するだけの場合

・デザイン性をそこまで求められていない場合

例えば、機械や資材、繊維系など、ものの寸法やサイズ、機能などがわかれば問題ないケースでは、デザイン性を求められないため、自力での作成が可能でしょう。

簡単なデザインであれば、デジタルカタログ作成ツールを活用することで、比較的簡単にデジタルカタログを作成できます。

パソコン操作に慣れていない人でも直感的に扱えるツールが多く、自力でもベーシックなデジタルカタログをデザインすることが可能です。

また、無料・有料版の両方が揃っており、デジタルカタログ制作の予算に合わせた方法を選択できるので、コストを抑えながら自作することもできます。

デジタルカタログの作成ツールについては、「デジタルカタログ作成ツール・サービス18選!各社の強みを徹底解説」で詳しく紹介しています。

自分で作ってみようという方は、自分に合った作成ツールを活用して基本を押さえたデジタルカタログをデザインしましょう。

4-2. プロに依頼すべきケース

自作も可能なデジタルカタログのデザインですが、以下のようなケースはプロへ依頼するのがおすすめです。

・複数の機能を搭載したデジタルカタログを作成したい場合

・デザインに詳しくない場合

・読み物的な要素やクオリティを求めている場合

例えば、インテリアやハイブランド、ファッション、オーダーメイドの商品では、見た目の印象や色味、質感なども重視されるため、挿入する画像やデザインにこだわる必要があります。

しかし、デザイン経験が少なければ、カタログをデジタル化した場合のビジュアルとコンテンツの配置やバランスを取るのは難しく、クオリティの高い仕上げは困難です。

プロへ依頼すれば、デザインの品質はもちろん、専門的なアドバイスやクリエイティブ面でのサポートも期待できるため、効果的かつ高品質のデジタルカタログのデザインを実現できます。

そのため、自作では難しい多くの機能を搭載したり、読み物的なデザインを求められている場合は、プロに依頼する方法が向いているでしょう。

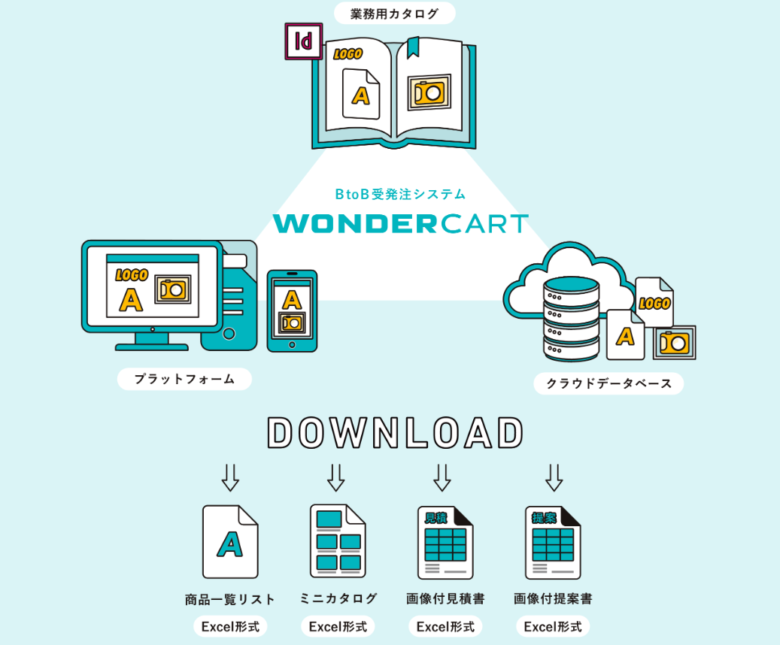

既存データからデジタルカタログをデザインするなら \WONDERCART(ワンダーカート)へご相談ください/ |

WONDERCART(ワンダーカート)は、既存のカタログデータをもとに、デジタルカタログを制作する制作会社です。 デジタルカタログの作成におけるディレクションからデザイン、高品質な動画編集・CG制作といったクリエイティブの相談や依頼も可能となっています。 書類のダウンロード形式が多数揃っており、用途に合わせた利用ができるのも特徴のひとつです。 作成したデジタルカタログのデータ(制作画像)を見積書や提案書に掲載可能となっており、受発注時の齟齬やミスの軽減効果が期待できます。 結果的に、作業効率の改善につながりコア業務に時間を使うことができるようになります。 もしデジタルカタログのデザインをどこかへ依頼しようと考えているのであれば、ディレクションからクリエイティブ制作までに対応できるWONDERCART(ワンダーカート)へご相談ください。 |

5. デジタルカタログのデザインをプロに依頼するときの選び方

デジタルカタログのデザインをプロに任せたいと思っても、さまざまな制作会社があり、どこへ依頼するべきか迷いますよね。

制作会社を選ぶときは、次の2つに注目して選ぶことが大切です。

次項で、それぞれの理由について紹介するので、依頼したい制作会社を厳選する際にしっかりと注目して厳選し、自分が望むデザインを実現できるプロかどうかを見極めましょう。

5-1. デザインの実績やレパートリーが豊富でオーダーメイドの制作が期待できる

実力のある制作会社かを見極めるには、まずデザインの実績やレパートリーに注目してみましょう。

実力がともなっていれば、企業規模に関係なく、多くの依頼があるはずだからです。

宣伝文句や過大評価ではないかは、制作実績として反映されます。

デザインのレパートリーを見ることで、提案を裏付けるデザイン力があるのかを判断でき、要望に合わせた柔軟性や、デザインの引き出しの多さを確認することができます。

また、中には、業界に特化した制作会社もあります。

デザインの実績やレパートリーを確認するときは、

・自社の業界に強いか

・商品やサービスの魅力を引き出すレイアウトや説得力がある構成を期待できるのか

この2点に注目し、テンプレート的なデザインではなくオーダーメイド制作をしてくれるプロを見極めましょう。

5-2. マルチデバイス対応を行っている

利用者の利便性を考えると、マルチデバイス対応の制作が可能かを確認することも重要です。

パソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンなどでデジタルカタログを閲覧するケースが増えています。

スマートフォンの画面に収まりきらないカタログが表示されると、全体を表示するために縮小し、文字が読みとれないといった見づらさや読みづらさにつながります。

どれだけ良いデジタルカタログであっても、可読性が低下してしまうため、画面サイズに応じたレイアウトの最適化や、デバイスに応じたデザインにも対応してくれる制作会社を選びましょう。

6. まとめ

デジタルカタログのデザインは、既存のデザインがある場合、デジタル用に大きく作り変える必要はありません。

しかし、デジタルだからこそ押さえておくべきポイントがあります。それは、次の3つです。

▼デジタルカタログのデザインで押さえておくべき3つの原則

・フォントや文字サイズは見やすいものを選ぶ

・視線の動きを意識する(Z型、F型、N型)

・写真(画像)や色味にこだわる

この3つの原則を押さえ、必要以上にこだわりすぎず、今ある紙媒体をベースに仕上げることが大切です。

ただし、インテリアやファッション、オーダーメイドの商品などを紹介するカタログでは、見た目の印象や色味なども重視されます。

画質やデザインのクオリティが求められるケースでは、プロの知見を借りるのがおすすめです。

私たち新日本印刷株式会社では環境・人に配慮した印刷物の企画、デザイン、撮影など、お客様の用途にあわせた幅広い提案が可能です!

デジタルカタログ制作においても多様な実績がありますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください!!

デジタルカタログのデザインでお困りの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

コメント