「卸売業である自社が立ち向かうべき現状の課題を把握したい!」

「今後どう対策して事業拡大や売上向上につなげていけばいいのか、判断材料にしたい。」

このように、卸売業が現状抱える課題について知り、今後の方針に活かしたいという方もいるでしょう。

卸売業が現状抱える課題は、以下7つです。

| 卸売業の現状の課題7つ |

| 1. 【卸売業の現状の課題1】ITへの対応遅延 |

| 2. 【卸売業の現状の課題2】業務の煩雑化 |

| 3. 【卸売業の現状の課題3】人手不足 |

| 4. 【卸売業の現状の課題4】原材料・燃料コスト高騰 |

| 5. 【卸売業の現状の課題5】ECサイト普及によるメーカー直販の増加 |

| 6. 【卸売業の現状の課題6】荷待ち時間の多さ |

| 7. 【卸売業の現状の課題7】利益率の低さ |

これら7つの課題は今あなたの会社が抱えているものもあれば、まだ直面していないものもあるでしょう。

しかし今後卸売業として生き残るためには、今自社で自覚してないものも含めたすべての課題を把握して、念頭におきながら対策していかなければなりません。

もし卸売業全体として抱える課題を把握せず、目の前のことだけに対策をとれば、結局後々別の課題に直面して対応をとって…と後手に回ってしまい後れをとる可能性が高まります。

そこで本記事では、以下の卸売業の現状の課題について具体的に解説します。

| 本記事を読んでわかること |

・卸売業が現状抱える課題7つの詳細がわかる |

本記事を読めば今自覚してない課題についてもしっかり把握できたうえで、課題解決に向けた足がかりがつかめます。

ぜひ本記事をこのまま読み進めて、卸売業が現状抱える課題について理解しましょう。

目次

1. 【卸売業の現状の課題1】ITへの対応遅延

卸売業の現状の課題1つ目は、ITへの対応遅延です。

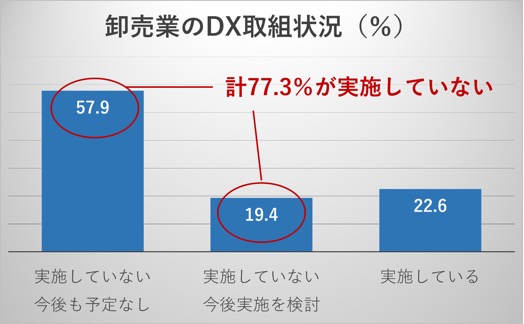

独立行政法人情報処理推進機構が提供する資料「DX白書2023 第2部 国内産業におけるDXの取組状況の俯瞰」によると、 卸売業のDX取組状況において57.9%が「実施していない、今後も予定なし」と回答しています。

さらに「実施していない、今後実施を検討」は19.4%となっており、計77.3%が現状DXに取り組んでいないことがわかります。

参考:独立行政法人情報処理推進機構「第2部国内産業におけるDXの取組状況の俯瞰」

参考:独立行政法人情報処理推進機構「第2部国内産業におけるDXの取組状況の俯瞰」

DXに取り組めていない理由としては主にIT人材の不足や、やり方がわからないという知識不足、費用面の問題などが挙げられます。

では、IT化が進まなければどのようなことが問題になるのでしょうか。

実はこのままアナログで業務を続けていても、現状維持できるわけではありません。

| IT化を進めないことで浮き彫りになる課題 |

アナログ業務による作業効率の悪化:電話やFAXでは口頭のやりとりによる受発注ミスや、文字の読み取りがわからないときの確認作業を要する 人手不足の深刻化:長時間労働や休暇取得の難しさから卸売業の欠員は進む傾向にある。IT化できればその分のカバーを図れるが、遅れることで人手不足の深刻化が進行し、残業増や休暇取得ができなくなる。 顧客離れ:アナログ対応を続ければ人的ミスの発生や、効率化が図れず納品の遅延などが継続的に起こりうる。結果的に競合に顧客を取られかねない。 |

上記のような課題がのしかかってくるため、「IT化を進めなくても今のままで大丈夫」とはならないのです。

2. 【卸売業の現状の課題2】業務の煩雑化

卸売業の現状の課題2つ目は、業務の煩雑化です。

これまでと違い消費者のニーズが多様化しており、顧客である小売店はあらゆる商品を取りそろえようとします。

結果的に卸売業が対応するため、多くの手間や時間がかかっています。

| 多様化している顧客のニーズ一例 |

納品形態: 商品・サービス: 価格帯: |

顧客のニーズが多様化しているのは、消費者がインターネットの普及によって、商品やサービスについて調べることができるようになったことが大きいです。

SNSや口コミサイトなどで商品を比較しながら、

「より安い商品を選ぼう」

「どのメーカーの商品を選んだらいいのかな?」

このように調べた経験がある方は多いでしょう。

多くのメーカーの採用や色違い、同メーカーで価格帯の違う商品の取りそろえなどが消費者から求められているのです。

結果的に在庫からの即納やメーカーからの仕入れなど、商品に合わせた受発注業務への対応数や在庫確認する商品数が増え、業務が煩雑化します。

こうした状況から、実際に以下のような業務の煩雑さに、負担を感じている卸売業者は少なくありません。

・注文数に比例して受注業務の負担が増大している 「【課題別】卸売業のDX事例10選!活用できるツールと合わせて紹介」では、こうした課題に悩まされていた企業のDX事例を紹介しています。 |

しかし、このように業務が煩雑化すれば、以下のようなミスが起きやすくなります。

| 卸売業の業務が煩雑化するとミスが起きやすい |

・電話の聞き間違い |

結果的に欠品や納品遅れなどにつながってしまい、顧客からの信頼を失いかねません。

だからこそ、業務の煩雑化は卸売業にとって重大な課題と考えられ、対処していかなければならないのです。

3. 【卸売業の現状の課題3】人手不足

卸売業が現状抱える課題3つ目は、人手不足です。

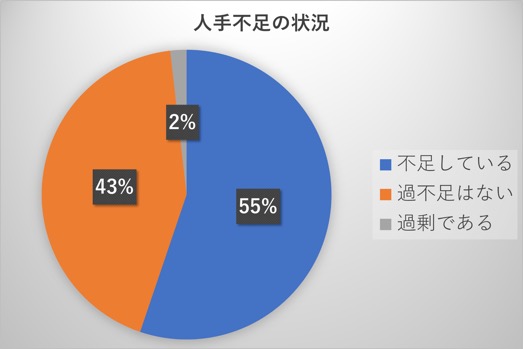

2024年9月5日に発表された、日本商工会議所・東京商工会議所の「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」では卸売業と小売業を合わせ、55.2%の企業が不足していると回答しました。

参考:日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」

またパーソル総合研究所が、中央大学経済学部の阿部正浩教授と共同開発した「予測モデル」で推計した、2030年時点での卸売業の人手不足は60万人とされています。

これはサービス、医療・福祉の業界に次いで3番目に高い水準です。

(出典:パーソル総合研究所 労働市場の未来推計 2030)

では、卸売業が人手不足になる原因は何なのか、以下にまとめましたので、参考にしてください。

・少子化により高齢労働全体の人口が減少する |

まず日本全体で人手不足となるであろう、少子高齢化の影響は大きいです。

そして卸売業という職種に対して「きつそう」「休みが取れない」と感じる人も多く、結果的に人が集まりにくい傾向となっています。

このような人手不足が続けば、従業員の残業時間の増加や休暇取得数の減少につながり、離職率が高まるでしょう。

結果的に卸売業を廃業せざるを得ない事態にもなりかねません。

卸売業の人手不足はこれまで以上に加速していく傾向にあるため、早急に向き合うべき課題のひとつです。

4. 【卸売業の現状の課題4】原材料・燃料コスト高騰

卸売業が現状抱える課題4つ目は、原材料・燃料コスト高騰です。

世界情勢の変化や干ばつといった天候不順、原油高、円安などさまざまな要因から原材料・燃料コストが高騰しています。

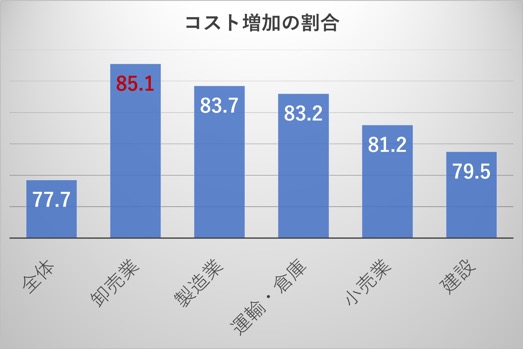

実際、株式会社帝国データバンクの調査では、円安によって、卸売業の85.1%がコスト負担が増えたと回答しています。

参考:株式会社帝国データバンク「円安で 8 割の企業がコスト増」

参考:株式会社帝国データバンク「円安で 8 割の企業がコスト増」

この数値はアンケートに答えた業界の中で、建設業や小売業などほかの業種を抜き、トップの数値です。

とくにアパレル製品を取り扱う「繊維・繊維製品・服飾品卸売」では9割超の企業でコストの負担増大を実感しており、同調査においても

「販売先への価格転嫁が難しく、仕入れ先とのコスト調整が可能か交渉中」(男子服卸売)

「大手通販に衣料を卸しているが、価格転嫁がまったく進まない」(婦人・子供服卸売)

といった厳しい声が挙がっていることが紹介されています。

販売価格への価格転嫁は消費者の買い控えにもつながるため、必ずしも取引先からの理解を得られるとは限りません。

仮にコスト分を価格転嫁したところで再び原材料が上昇するケースも多く、営業活動にも支障が出ており大きな課題となっています。

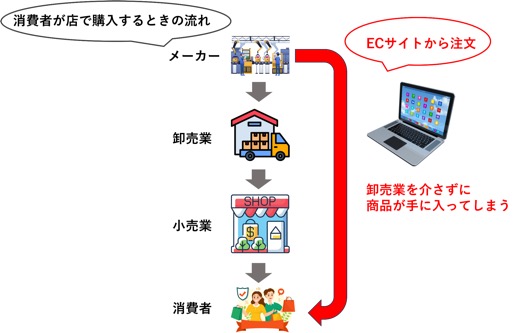

5. 【卸売業の現状の課題5】ECサイト普及によるメーカー直販の増加

卸売業が現状抱える課題5つ目は、メーカー直販の増加です。

卸売業が現状抱える課題5つ目は、メーカー直販の増加です。

インターネットの普及によってECサイトからの購入があたりまえになった近年、消費者は卸売業をとおさずメーカーから直接商品を手に入れられるケースが増えました。

また自社で製造から販売を手がける、メーカーと卸売業の役割を兼ねた企業も増えています。

市場から卸売業のニーズが減ってしまえば、規模の縮小や廃業などを余儀なくされてしまうでしょう。

実際に以下の総務省統計局のデータから、平成28年度と比較して、令和3年度の卸売業の事業所数と年間商品販売額が減少していることをおわかりいただけます。

| 卸売業のデータ | 事業所数 | 年間商品販売額 |

| 令和3年度 | 364,814件 | 436,522,525円 |

| 平成28年度 | 348,889件 | 401,633,535円 |

参考:総務省統計局「卸売業・小売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額と売場面積」

急激な衰退ではありませんが、卸売業の規模が減少していることが数字にはっきりと現れています。

もちろんあらゆる商品において、サイズやカラーバリエーションなどを豊富に取り扱う日本にとって、小ロットの注文や細かなオーダーに対応する、卸売業の存在が必要不可欠であることには変わりありません。

ただし卸売業という業種がなくならなくても、業務への取り組みかたが何も変わらなければ、業績悪化は免れないでしょう。

とくに消費者のECサイトの活用を踏まえると、卸売業もECサイトからの受注機会を増やしていくことが求められます。

これまでのFAXや電話からの受注といった、アナログな運営だけでは販売機会を失いかねません。

商品を仕入れる小売業ではすでに受発注や請求書処理などで、インターネットを活用した商取引が増えていることから、今後は卸売業もITへの対応を積極的にしていくべきといえるでしょう。

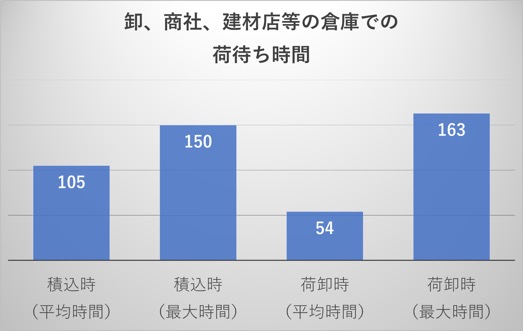

6. 【卸売業の現状の課題6】荷待ち時間の多さ

卸売業が現状抱える課題6つ目は、荷待ち時間の多さです。(配送を自社で行う場合)

| 荷待ち時間:荷主や物流施設などの都合で発生する、荷物の積み下ろし時間や待機時間 |

配送も自社で行う企業では、仕入れた商品を小売店へトラックで輸送するとき、以下のような原因から荷待ち時間が発生します。

| 荷待ち時間の原因 |

・拠点に到着したが、積み下ろしの順番待ちで倉庫へトラックが入れない |

荷待ち時間もドライバーの労働時間に含まれ、いつでも積み込みや荷下ろしができるようにスタンバイしておかなければならず、自由に過ごすことはできません。

そのため荷待ち時間が長いほどドライバーの無駄な拘束時間が増え、長時間労働につながり労働環境への影響を及ぼします。

実際に国土交通省が令和2年におこなった令和1年12/16~12/31における2週間の調査では、積み込みや荷下ろしで以下のような荷待ち時間が発生しています。

グラフからおわかりいただけるように最大2時間半以上もの間、ドライバーは待機していることになります。

国土交通省はドライバーの労働環境を改善し、物流の適正化・生産性向上を図るために、2023年6月に「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を発表しました。

ガイドラインでは、ドライバーが1運行するときの荷待ち時間に加え、荷役時間の合計が3時間近くにのぼることから「荷待ち・荷役作業等時間 2時間ルール」を策定しています。

| 荷役時間:実際の積み下ろし作業や入出庫作業などにかかる時間 |

荷待ち・荷役作業等時間 2時間ルールの内容は、以下のとおりです。

| 荷待ち・荷役作業等時間 2時間ルール |

・荷待ちや荷役作業にかかる時間を原則2時間以内に収める |

このガイドラインを達成するには、今より約1時間の時間短縮が求められます。

とはいえ「3. 【卸売業の現状の課題3】人手不足」でもお伝えしたように人手不足の観点から、「時間短縮するなら単純に人手を増せばいい」という問題ではないため、業務効率化が必要不可欠です。

また商品を購入する側である荷主側が、荷待ち時間の発生そのものを把握しきれていないケースも少なくありません。

自社で配送を担う卸売業者はもちろん、荷待ち時間の多さは物流にかかわるすべての事業者で取り組むべき課題といえるでしょう。

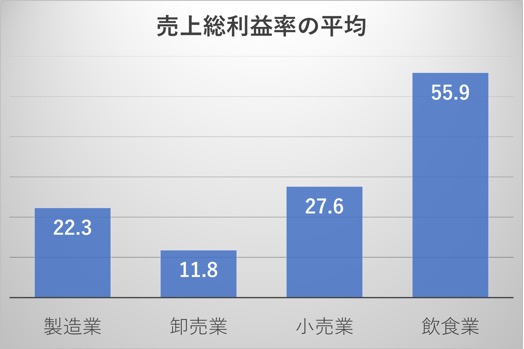

7. 【卸売業の現状の課題7】利益率の低さ

卸売業が現状抱える課題7つ目は、利益率の低さです。

事実、株式会社インフォマートがおこなった調査でも、現在感じる経営課題に「売上総利益率が低い」と答えた卸売企業が51.4%とほかの課題の中でもトップでした。

(出典:株式会社インフォマート「【卸企業の経営課題に関する実態調査】受注業務をアナログで行う卸企業の半数以上が「粗利の低さが課題」)

| 売上総利益率:販売している商品の利益率の高さを表す数値 |

では卸売業の売上総利益率はほかの業種と比較してどのくらいなのか見てみましょう。

以下は経済産業省の商工業実態基本調査における、業種別の売上総利益率をまとめた図です。

グラフを見ておわかりいただけるように、4つの事業のうち卸売業がもっとも低い数値となっています。

売上総利益率は高ければ高いほど良く、20%以上が望ましいとされていますが、卸売業は11.8%と届いていません。

理由としては卸売業は仕入れた商品を、低マージン(少ない差額)で販売する傾向にあるからです。

少ない利益でも多くの商品を売ることで、売上を確保する手法が卸売業の一般的なビジネスモデルです。

そのため売上総利益率は低い傾向にあります。

また原材料の値上がりが起きても、必ずしもその分の値上げはできません。

近年の原材料の値上がりによって仕入れ価格が高騰するケースも多く、卸売業が売上総利益率を上げることはなかなか難しい状況といえるでしょう。

8. 卸売業における現状の課題を解決するためのポイント3つ

ここまで、卸売業が現状抱える課題について紹介してきました。

では、これらの課題を解決するためにはどうしたらいいのでしょうか。

本記事では卸売業における現状の課題を解決するためのポイントを以下3つ紹介していきたいと思います。

・DXを推進する |

順番に見ていきましょう。

8-1. DXを推進する

卸売業における現状の課題を解決するには、DXを推進する必要があります。

【補足:DXとは】 |

DXの手段の一つにITツールやシステムの導入があり、進めることで前述した課題すべての解決につながりやすくなります。

| 課題の種類 | 課題解決の可否 | 詳細 |

| ITへの対応遅延 | 〇 | ITへの対応を進められる |

| 業務の煩雑化 | 〇 | システムによる自動化で 手間の削減を図れる |

| 人手不足 | 〇 | 人手を入れなくても 機械が人の代わりになってくれる |

| 原材料・燃料コスト高騰 | 〇 | 人件費の増加を防いで コスト削減を期待できる |

| メーカー直販の増加 | 〇 | ECの導入で 小売の役割も担える |

| 荷待ち時間の多さ | 〇 | 業務の効率化を図れるので、 ドライバーを待たせなくて済む |

| 利益率の低さ | 〇 | 不要なコスト削減で 利益率の低さをカバーできる |

たとえば、すでにDXを取り入れた卸売業は、導入前後で以下のように業務改善・売上向上を達成しています。

| DXによる卸売業の業務改善事例 | ||

| 卸売業の業種 | 導入前の状態 | 導入後 |

| 酒類や食材の卸売業 | 夜10時~朝5時まで続く電話受注 留守番電話での受注は毎日100件 | 受発注システムの導入 留守番電話は1/3 |

| 紳士服・婦人服の卸売業 | 請求書の処理業務の工数が毎月300件 | 請求書をAIによってデータ化 工数を半減 |

| 野菜の卸売業 | 生産に加え、 受注確認、出荷作業を毎日夜中まで作業 | ECの一元管理システムの導入 人手は家族だけに留めながら、 ECサイトを1→4店舗に、売上は3倍 |

※これらのDX事例については、「【課題別】卸売業のDX事例10選!活用できるツールと合わせて紹介」で詳しくご紹介しています。合わせてお読みください。

とくに「1. 【卸売業の現状の課題1】ITへの対応遅延」でお伝えしたように、卸売業全体をとおしてITへの対応遅延を指摘されています。

だからこそ、いちDXを早く取り組めば競合への差別化を図れることも事実ですので、業務改善・事業拡大に向け、前向きに取り組みましょう。

8-2. 今の顧客は大事にしつつ効率化を推進する

今の顧客をしっかり大事にしながらも、業務の効率化を進めて現状抱える卸売業の課題を解決しましょう。

| 課題の種類 | 課題解決の可否 | 詳細 |

| ITへの対応遅延 | 〇 | 効率化の過程で ITツールを導入する |

| 業務の煩雑化 | 〇 | 業務効率化により 煩雑さを解消 |

| 人手不足 | 〇 | 人手を入れなくても 効率化でまかなえる |

| 原材料・燃料コスト高騰 | 〇 | 人件費を削減でき、 コスト削減を期待できる |

| メーカー直販の増加 | 〇 | 受注〜納品までの効率化で、 顧客満足度を高め対抗できる |

| 荷待ち時間の多さ | 〇 | 業務の効率化で、 荷待ちを解消できる |

| 利益率の低さ | 〇 | 人件費削減で 利益率の低さをカバーする |

新規の顧客獲得は営業を成功させる必要があるだけでなく、信頼を得なければリピーターになってもらえないため、容易ではありません。

だからこそまずは既存の顧客を大事にしながら普段の業務の効率化を図り、利益率の低さや人手不足など今抱えている課題を解決する必要があります。

効率化の推進方法には、「8-1. DXを推進する」でお伝えしたようなITツールの導入のほか、業務の一部をアウトソーシングしてもいいでしょう。

たとえば卸売業の以下のような業務を、アウトソーシングできます。

・入荷・出荷 |

アウトソーシング先には委託した業務のノウハウがあり、ミスなくスピーディな作業を期待できます。

また委託費用がかかるものの、委託した業務に対する人件費を削減できたり、専用の倉庫が用意されるので、自社で荷物を保管する必要がなくなったりしてコスト削減も図れます。

新規顧客獲得も事業を続けていくためにはもちろん欠かせませんが、まず取りかかることとして、既存の顧客を大事に業務効率化を進めましょう。

8-3. 他社との差別化で顧客満足度の向上を図る

卸売業が抱える現状の課題を解決するためには、他社との差別化で顧客満足度の向上を図る必要があります。

| 課題の種類 | 課題解決の可否 | 詳細 |

| ITへの対応遅延 | × | – |

| 業務の煩雑化 | 〇 | Web注文など自社も顧客も 楽な注文を取り入れ煩雑化を解消する |

| 人手不足 | × | – |

| 原材料・燃料コスト高騰 | × | – |

| メーカー直販の増加 | × | – |

| 荷待ち時間の多さ | × | – |

| 利益率の低さ | 〇 | 顧客満足度の向上から 取引先を増やして利益率をカバーする |

卸売業はメーカーではないので、商品の良さで勝負するのではなく、以下のような同業にはないサービス面を強化していく施策が必要です。

| 卸売業ができるサービス面の強化 |

・「8-1. DXを推進する」を参考に、とくに導入の遅れているIT面を強化する |

卸売業の規模が減少している近年の傾向から、会社存続のためには自社が顧客から選ばれなければなりません。

他社にはないサービスを提供して顧客満足度の向上を図り、より多くの利益獲得につなげましょう。

9. 卸売業の課題解決のポイントを押さえるためには課題に応じたツールを導入しよう

卸売業の課題解決のポイントについておわかりいただけたかと思います。

卸売業の課題解決のポイントについておわかりいただけたかと思います。

そのなかでどのポイントにも共通して必要となるのが、ツールの導入です。

卸売業の課題解決のポイントを押さえるためには、課題に応じたツールを導入しなければなりません。

以下に課題ごとに活用できるITツール一例をまとめましたので、参考にしてください。

| ITツール | 対応機能一例 | ITへの対応遅延 | 業務の 煩雑化 | 人手不足 | 原材料・ 燃料コスト高騰 | メーカー 直販の増加 | 荷待ち 時間の多さ | 利益率の 低さ |

| Web-EDI | ・受発注 ・伝票のペーパーレス化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

| 在庫管理システム | ・在庫管理 ・在庫の場所の管理 ・受発注 ・伝票出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

| RPA | ・受発注 ・伝票作成 ・入金確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

| 販売管理システム | ・受注~納品に関する情報管理 ・在庫管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

| 受発注システム | ・受発注 ・在庫管理 ・伝票出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

| ERP(基幹システム) | ・財務会計や生産管理などのデータ管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 |

| 見積作成システム | ・見積書の作成機能 ・見積データを活用した分析機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 |

| ECサイトの構築ツール(プラットフォーム) | ECサイトを構築 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 |

どのようなツールでも、本記事でお伝えした課題の多くをカバーできます。

ただし、それぞれのツールは受発注や在庫管理など、各業務により特化して作られているので知っておきましょう。

たとえば在庫管理をしたいときは在庫管理システムを選ばなくても、販売管理システムや受発注システムでもリアルタイムの在庫把握ができます。

しかし商品の在庫の場所を管理するロケーション管理までできるのは、在庫管理に特化した在庫管理システムを選んだ方が高性能といえるでしょう。

自社でどのようなツールを選ぶべきか、改善したい業務も参考に選択してください。

| 煩雑化する受注対応や在庫管理には WONDERCART(ワンダーカート)がおすすめ! |

業務の煩雑化に直面している企業のなかでも、特に受注対応や在庫管理にお悩みなら、新日本印刷株式会社のWONDERCART(ワンダーカート)がおすすめです。

WONDERCART(ワンダーカート)は、在庫管理機能や見積・提案書の作成機能を備えたBtoB向け受発注システムです。 商品在庫をCSVでシステム上に一括で反映させることができ、その情報を顧客側でも確認可能です。 これにより、従来のFAXや電話による煩雑な在庫確認や問い合わせのやり取りが不要となります。 さらに、システムに登録された商品画像や料金、仕様などの情報をもとに、見積書や提案書を半自動で作成可能です。 受注業務に焦点を当ててDXを進めていくなら、このように受注に関わる幅広い業務を効率化できるWONDERCART(ワンダーカート)をぜひご検討ください。 |

10. まとめ

卸売業の現状の課題についてご理解いただけましたでしょうか。

最後に、本記事の要点をまとめていきます。

◎卸売業の現状の課題は、以下7つです。

| 卸売業の現状の課題7つ |

| 1. 【卸売業の現状の課題1】ITへの対応遅延 |

| 2. 【卸売業の現状の課題2】業務の煩雑化 |

| 3. 【卸売業の現状の課題3】人手不足 |

| 4. 【卸売業の現状の課題4】原材料・燃料コスト高騰 |

| 5. 【卸売業の現状の課題5】ECサイト普及によるメーカー直販の増加 |

| 6. 【卸売業の現状の課題6】荷待ち時間の多さ |

| 7. 【卸売業の現状の課題7】利益率の低さ |

◎現状の課題を解決するためのポイントは、以下3つです。

・DXを推進する |

本記事をお読みになり、あなたが卸売業の現状の課題へ理解を深める手助けとなれば幸いです。

#卸売業 #現状 #課題

参考:

参考:

コメント