「ちゃんと在庫管理を行っているつもりでも、いつも実在庫とズレが起きてしまう」

「在庫切れや過剰在庫になって困っている」

など、在庫管理での問題が発生している場合、「何が原因でミスが発生しているかが分からないから把握しておきたい」という方も多いのではないでしょうか。

実際、理論在庫(データ上の在庫)と実在庫との棚卸差異がどこでどうやって発生したかを突き止めるのは難しいものです。本来であればミスが起きているポイントを特定して、そうしたミスが起きないようにするのがベストですが、忙しい業務の中で原因を追及・特定するのは現実的ではないでしょう。

そこで今回は、在庫管理のミスが起きやすい状況を6つ解説し、そのミスが起きる原因やミスの発生を防ぐ対策まで詳しく解説していきます。

在庫管理でミスが頻発すると、顧客や取引先に迷惑をかけたり、返送や再発送に無駄なコストがかかったり、過剰在庫となって経営を圧迫したりする原因となります。

この記事を参考に在庫管理ミスが発生しやすいポイントを理解して、ミスが起きにくい仕組みづくりを徹底していきましょう。

目次

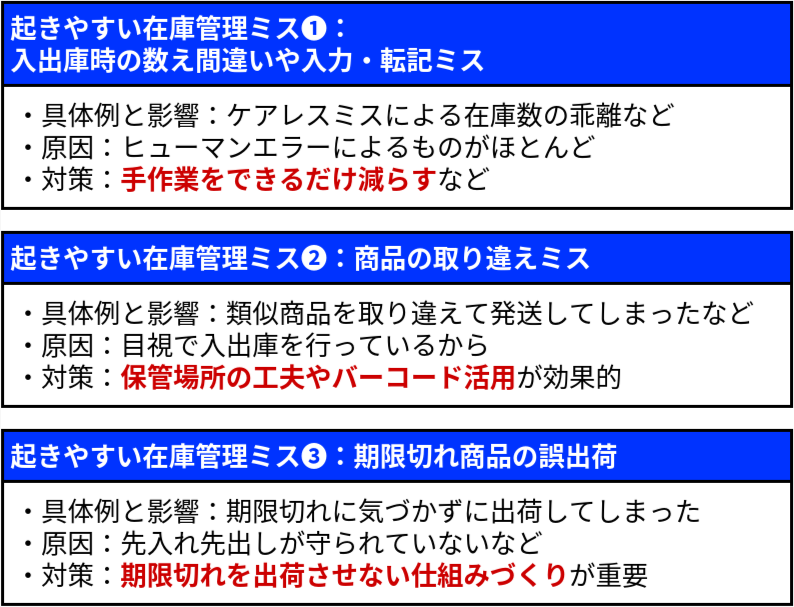

1. 起きやすい在庫管理ミス1:入出庫時の数え間違いや入力・転記ミス

在庫管理に最も起きやすいミスとしては、入庫時・出庫時のミスがあります。数え間違いや入力ミス、転記ミスなどが主な例となります。

入庫時・出庫時のミスの具体例とミスが起きた時の影響、原因、対策をまとめてみていきましょう。

1-1. 入出庫時のミスの具体例と影響:ケアレスミスによる在庫数の乖離など

入出庫時のミスにはさまざまなバリエーションがあり、典型的なものは以下のようなものです。

| 入出庫時のミスの具体例 ・入荷したのは9個なのに、数え間違えて10個入荷したと記録してしまった ・手書きの在庫管理表で「入庫数−出庫数」の手計算を間違えて、本当は「残り18」なのに「残り28」と記載してしまった ・棚に吊り下げている手書きの在庫管理表からエクセルに転記する際に、入荷数10のところを、100と転記ミスしてしまった ・エクセルの数式が間違っていて、見当違いな在庫数が表示されてしまっていた |

こうしたミスがあると、実際の在庫数と、データ上の在庫数がズレてしまい、結果として「在庫切れ」や「過剰在庫」の原因となります。

棚卸しをしたタイミングで実在庫数のチェックを行って補正していけば良いのですが、棚卸し期間までが長ければ長いほど、ミスが重なって実在庫数とデータ上の在庫数が乖離していってしまいます。

この状態が続くと、在庫がないのに注文を受け付けてしまって顧客や取引先に迷惑をかけてしまう結果になりえます。例えば、「データ上は在庫があったので注文を受け付けたが、倉庫に行ってみたら在庫がゼロだった」というケースがあります。

慌てて在庫を発注しても、すぐには手元に届かないため、顧客や取引先に迷惑をかけてしまう結果となり、信用を失いかねません。

また逆に、本来よりも多く在庫を抱えて過剰在庫になってしまうと、無駄な管理コストが発生します。賞味期限や消費期限がある在庫の場合は、期限切れのリスクも高まります。

1-2. 入出庫時のミスの原因:ヒューマンエラーによるものがほとんど

入出庫時の数え間違いや入力ミス、転記ミスは、ほとんどが手作業が多いことによるヒューマンエラーが原因です。

人間ならば誰でもミスを起こさないことは不可能なので、何パーセントかの確率でなにかしらのエラーは発生します。一説によると、適度な緊張感を持って仕事をしていても1000回に3回は必ずミスをするといわれています。

つまり、人間が関わる以上は、入出庫時のミスは完全には防げないと考えるのが妥当です。

1-3. 入出庫時のミスを防ぐ対策:手作業をできるだけ減らすなど

入出庫時のミスが起きないようにする対策を考えるとしても、ヒューマンエラーを完全になくすことはできないため、できることとしては以下のような3つの方向性となります。

| 入出庫時のミスを防ぐ対策 (1)できるだけミスが起こらないように環境を整備すること (2)ミスが発生したた時に気付ける仕組みを作ること (3)できるだけ人間による手作業を無くすこと |

(1)できるだけミスが起こらないように環境を整備すること

作業する人の疲労が溜まっていたり作業場が整理されていなかったりするとヒューマンエラーが起こりやすくなります。

・作業する人の勤務状態を改善する

・作業場を整理・整頓する

という風に、まずは環境を整えることが大切です。掃除をして在庫を取りやすくするだけでも、ミスが減る効果があるはずです。

(2)ミスが発生した時に気付ける仕組みを作ること

ミスが起きた時に気付いてリカバリーできる仕組みを作るのも、すぐに取り組める改善策のひとつです。

・在庫を単に数えるのではなく、必ず伝票と突き合わせる

・別の担当者とダブルチェックを行う

などがあります。

例えば入庫数のチェックをする際に、伝票との突き合わせをしていれば「数えたら10個あるけど伝票上は9個だな?」と気づき、数え間違いを防げる可能性が高まります。

その他にも、別の担当者とのダブルチェックを行うことで、入出庫のミスに気付ける体制を整えることができるでしょう。

(3)できるだけ人間による手作業を無くすこと

少し手間はかかりますが効果が高いのは、「できるだけ人間による手作業を無くす」という対処法です。人が作業する以上、必ずヒューマンエラーは発生するので、できるだけデジタルツールやシステムに作業を移行すればミスを防げます。

例えば、

・手計算をやめてエクセルに自動計算させるようにする

・目視で数えるのをハンディターミナルに変える

などの方法が有効です。

さまざまな対策方法を紹介しましたが、自社で起こりやすいミスがどれかに合わせて、取り組みやすい対策方法から取り入れていくことをおすすめします。

2. 起きやすい在庫管理ミス2:商品の取り違えミス

「商品の取り違えミス」は、特に目視での入庫作業・出庫作業を行っている場合の在庫管理で起こりやすいミスです。

2-1. 取り違えミスの具体例と影響:類似商品を取り違えて発送してしまったなど

商品の取り違えミスの具体例としては、以下のようなものがあります。

| 取り違えミスの具体例 ・外観が似ている商品があり、商品Aなのに商品Bの入荷として受け入れてしまった ・品番チェックも行っているが、品番も1桁しか違わず、間違いに気付けなかった ・ベージュとアイボリーの判別が難しく、色を間違えて出荷してしまった ・LサイズとXLサイズを見間違えて、出荷してしまった ・商品出荷時に似ている別の商品を出荷してしまい、顧客からのクレームでミスが発覚した |

取り違えミスが起きてしまうと、顧客からのクレームが発生し、返品コストや再発送のコストも発生してしまいます。「違う商品が届きました」とレビューで低評価を付けられる危険性もあります。

さらに、在庫管理上も大きな問題が発生します。例えば、商品Aと商品Bの実在庫数が10個ずつあった場合、商品Aの注文を受け付けて「商品Aが9個、商品Bが10個」となるはずのところが、間違って商品Bを発送してしまうと、「商品Aが10個、商品Bが9個」という誤った在庫状態になってしまいます。

2-2. 取り違えミスの原因:目視で入出庫を行っているから

類似商品の取り違えが発生する原因は、人間が目視で入庫作業や出庫作業を行っているからです。バーコードやQRコードを読み込むなどの作業なしで目視で行う以上、どうしてもミスは発生してしまうでしょう。

また、「型番もパッケージも似ている商品がある」という場合には、型番チェックを取り入れていてもミスが無くならない傾向があります。さらに、類似商品の保管場所が近くにあると、ミスが多く発生しがちです。

2-3. 取り違えミスを防ぐ対策:保管場所の工夫やバーコード活用が効果的

取り違えミスが起きないためには、商品の保管場所をSKU単位で定めたり、バーコードを活用したりする工夫が効果的です。

| 取り違えミスを防ぐ対策 (1)保管場所をSKU単位で定めて、取り間違いが起きそうな棚はしっかりと分けておく (2)バーコードやQRコード、システムなどを導入して、類似商品の取り間違いが物理的に発生しないようにする |

(1)保管場所をSKU単位で定めて、取り間違いが起きそうな棚はしっかりと分けておく

まず試していただきたいのは、取り違えミスが起きないようにルールを決めるという対策方法です。具体的には、保管場所をSKU単位で定めて、取り間違いが起きそうな棚はしっかりと分けておく、というものです。

SKU(Stock Keeping Unit)とは、最小の品目数を数えるための単位のことで、サイズや色違いなども含めて個別の単位で商品を管理することをいいます。例えば、同じTシャツであっても、赤と青など色違いで商品番号を分けたり、S・M・Lなどサイズ違いで商品番号を分けたりしておけば、入出庫時の取り間違えミスを軽減できます。

さらに、取り間違いが起きそうな商品については棚をしっかりと分けておくことで、取り間違いをより少なくできるでしょう。例えば、S・M・Lを同じボックスの中に入れておくのではなく、別のボックスに置いてボックス自体に「Sサイズはこちら」などとしておけば、ミスを減らせます。

(2)バーコードやQRコード、システムなどを導入して、類似商品の取り間違いが物理的に発生しないようにする

「SKU単位での保管はできている」という場合は、さらにバーコードやQRコード、システムなどを導入する方法が効果的です。

例えば、先ほどのSKU単位でバーコードを作成して管理し、入庫時や出庫時に必ずバーコードを読み込ませて一致するようにすれば、取り間違いはなくなります。

こうしたツールやシステムを導入する方法は費用がかかりますが、ヒューマンエラーを無くすため費用対効果は高い対策方法といえます。

在庫の保管場所やルールを決めても取り間違いが頻発するようであれば、こうしたツールやシステムの導入を検討してみることをおすすめします。

3. 起きやすい在庫管理ミス3:期限切れ商品の誤出荷

次に紹介するのは、賞味期限切れ・消費期限切れ・使用期限切れの商品を誤って出荷してしまうミスです。期限切れの商品を出荷してしまうのは、よくあるミスの中でも重大なミスであり、できる限り避けるべきミスです。

誤出荷の詳細や、どうして出荷ミスが起きてしまうのか、対策方法までしっかり理解して対策していきましょう。

3-1. 期限切れ商品の誤出荷の具体例と影響:期限切れに気づかずに出荷してしまった

期限切れ商品の誤出荷の具体例としては、以下のようなケースがあります。

| 期限切れ商品の誤出荷の具体例 ・出荷前に必ず賞味期限切れがないか目視で確認しているが、たまたま見逃してしまった ・使用期限が設定されている商品だと気づかず、チェックせずに出荷してしまった ・目視で期限を確認したが、日付を誤認識してしまい、期限内だと思って出荷してしまった ・まとめて5点出荷するうち、1点だけ期限が切れているのを見逃してしまった |

このようなミスがあり期限切れの商品を出荷してしまうと、商品を受け取った顧客や取引先から高い確率でクレームが発生します。商品を取り替えるためのコストもかかりますし、問い合わせ対応に必要な工数もかかり、信頼関係も失われてしまいます。

また、「賞味期限や消費期限を大きく過ぎていた」など品質に問題があった場合には、人の健康にかかわる問題が発生することもあります。最悪の場合、損害補償問題にまで発展する可能性があります。

3-2. 期限切れ商品の誤出荷の原因:先入れ先出しが守られていないなど

期限切れ商品を誤って出荷してしまう原因には、以下のような複数の要素が考えられます。

期限切れ商品の誤出荷の原因 |

古い在庫から出荷する「先入れ先出し」が守られていないと、古い商品が棚の奥に追いやられて期限切れの在庫が発生してしまいがちです。また、不動在庫(停留在庫)を定期的に管理していないことで、期限切れの在庫がそのまま残ってしまい、誤出荷の原因となります。

しかしながら、一番の原因は、期限切れの在庫を出荷できないようにする仕組みがない、という点にあります。仕組みがあれば、期限切れの在庫を出荷しようとした時点で「これは期限切れなので出荷できません」とエラーメッセージが出るため、誤出荷は防げるからです。

3-3. 期限切れ商品の誤出荷を防ぐ対策:期限切れを出荷させない仕組みづくりが重要

期限切れ商品の誤出荷を起こさないためには、出庫時に「期限切れに気づく仕組み」を作り、期限切れ商品を絶対に出荷しない体制を整えることが大切です。

| ※ただしもう一方で、そもそも期限切れの商品が発生しないような、確実な賞味期限管理や不動在庫の管理も別途必要となります。 |

期限切れに気づく仕組みとしては、以下のようなものがあります。

| 期限切れ商品の誤出荷を防ぐ対策 (1)商品のロット管理を徹底して、ピッキングリストで賞味期限や使用期限の日付までを指定する (2)ピッキングリストを作成して、期限があるものについては、賞味期限チェックを徹底する (3)期限がある在庫については、在庫に手書きで期限の期日を記入して管理を徹底する (4)バーコードやQRコードなどで期限の日付を管理して、期限切れ商品を出荷しようとすると音や振動でお知らせするようにする |

もっとも効果的なのは、(4)バーコードやQRコードなどで期限の日付を管理して、期限切れ商品を出荷しようとすると音や振動でお知らせするようにする、の方法です。目視での作業だとどうしても日にちの読み違いなどが発生してしまうため、強制的にエラーが出るような仕組みがベストです。

例えば、使用期限をQRコードとして印刷して貼っておき、出荷時に期限が迫っている場合にエラーなどが表示されるようにしておけば、誤出荷を防げる精度が高まります。

簡易的な方法として、自前でQRコードとエクセル在庫管理シートを作成して、スマホでQRコードを読み取って効率化する方法などもあります。本格的に行いたい場合には、ハンディターミナルや在庫管理システムを導入しましょう。

4. 起きやすい在庫管理ミス4:需要はあるのに在庫切れになってしまう在庫切れミス

需要予測の甘さや、在庫管理を適切にできていないことによる在庫切れミスも、在庫管理ミスで起きやすい典型的なミスです。

在庫切れが発生してしまうと、せっかく人気がある商品でも「在庫がないので売れない」状況となり、機会損失が発生してしまいます。

こうした在庫切れが発生してしまう状況の深堀りや、原因、対策について解説していきます。

4-1. 在庫切れミスの具体例と影響:需要はあるのに欠品で売上チャンスを逃してしまった

在庫切れミスの具体例としては、以下のようなものがあります。

| 在庫切れミスの具体例 ・寒い冬に売れる商品なのに、夏と同じ量しか発注していなかった ・毎月購入数が増えている商品なのに、今までと同じペースでしか入荷していなかった ・社内で情報共有ができておらず、需要が高まっている事実を全社で共有できていなかった ・展示会で商品をまとめて持ち出しているのにかかわらず、情報共有できてなくて欠品が発生してしまった ・商品を購入したい顧客がたくさんいるのに、「入荷待ち」の状態が続いて他社に顧客が流れてしまった |

需要があって、「在庫があれば売れるのに、在庫がないために売れなかった」となれば、せっかくの売上チャンスをみすみす逃してしまうことになります。

特に、一時的に人気が高まっているトレンド商品や、その季節だけ需要が盛り上がる商品の場合、タイミングを逸してしまうのは非常にもったいない結果となってしまいます。

4-2. 在庫切れミスの原因:コミュニケーション不足や発注管理の甘さなど

在庫切れミスが発生する原因としては、社内での伝達がうまく行っていないなどのコミュニケーション不足や、入出庫管理・発注管理の甘さなどが考えられます。

例えば、入出庫のルールが全社に徹底されていない場合、営業担当者が無断でサンプル品を持ち出してしまい、記録上は在庫があるのに実際には在庫切れが発生してしまうようなことがあります。

また、需要に応じて発注量を調整できるような仕組みが取り入れてない場合、需要が高まっても入庫数が一定となり、在庫切れが発生しがちです。

4-3. 在庫切れミスを防ぐ対策:全社での情報一元管理や需要予測を反映させた発注管理

需要の高まりや社内の情報共有ミスによる在庫切れを防ぐには、(1)全社での情報を一元管理することや、(2)需要予測を反映させた発注管理をおこなうことが有効です。

(1)全社での情報を一元管理する

在庫情報を社内で一元的に管理できていない場合には、まずは全社での統一した在庫管理を徹底しましょう。入庫時や出庫時の入力ルールなどを周知して、漏れが起こらないようにしましょう。

例えば、普段は在庫管理を行っていない営業担当者がサンプルとして商品を持ち出す場合に、「誰がどの時点で記録を付けるのか」などの細かいルールを決めて、周知させることが必要です。

(2)需要予測を反映させた発注管理をおこなう

需要予測を反映させた発注管理を行うことも、在庫切れを防ぐ対策として有効です。

需要予測というと難しそうに感じるかもしれませんが、要は、過去の販売データを見て、冬に多く売れているならば冬には発注数を増やしたり、ここ数カ月で注文数が増えているならば増加ペースに合わせて発注数を増やしたりするようにするだけです。

発注担当者が発注数を感覚や勘で決めている場合や、毎月固定で発注数を決めている場合、発注点(「在庫が◯個以下になったら発注する」と決めている数量のこと)を決めて発注している場合などは、発注管理の方法を見直してみることもおすすめします。

簡単な需要予測であればエクセルで行うこともできますが、本格的に実施したい場合には、AI需要予測サービスや在庫管理システム、発注管理システムを導入する方法を検討しましょう。

【需要予測を活用した発注管理の方法】

| エクセル | FORECAST関数やTREND関数、SLOPE関数などを使って、過去の発注データを分析して需要予測を行う |

| AI需要予測サービス | 過去の発注データを入力することで、AIが過去の傾向やパターンを見つけ出して発注計画を立ててくれる |

| 在庫管理システム | 在庫管理システムの中には「需要予測機能」が搭載されているものがあるため、これを活用して発注計画を立てる |

| 発注管理システム | 発注管理システムにも「需要予測機能」が搭載されているものがあり、過去の発注パターンから発注を自動的に行ってくれるものもある |

どの方法で需要予測を行うかは、予算や効率化したい内容によっても変わってきます。在庫管理から発注業務までをまるごと効率化したい方は、一連の作業を自動化できる発注管理システムがおすすめです。

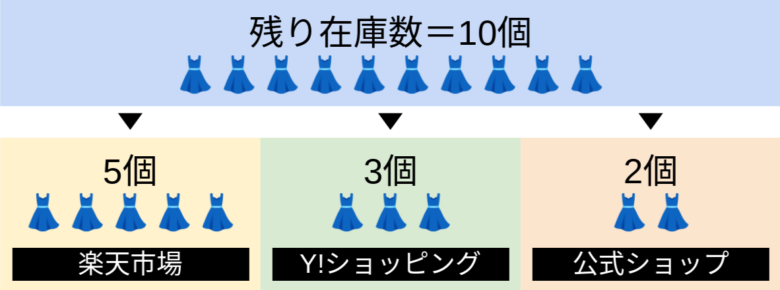

5. 起きやすい在庫管理ミス5:多チャネル間の在庫管理ミス

多チャネル(インターネットと実店舗)や複数店舗で在庫を共有している場合に起きやすいのが、多チャネル間での在庫管理ミスです。

よくある状況や原因、対策方法をまとめて確認していきましょう。

5-1. 多チャネル間の在庫管理ミスの具体例と影響:Aサイトで売れて欠品となったのにBサイトでも注文が入ってしまった

多チャネル間の在庫管理ミスの具体例には、以下のようなものがあります。

| 多チャネル間の在庫管理ミスの具体例 ・在庫が残り10個あり、楽天市場とYahoo!ショッピングで販売していたが、楽天市場で10個購入があり欠品となった直後に、Yahoo!ショッピングからも注文が入ってしまった ・在庫が残り10個あり、楽天市場とYahoo!ショッピングで5個ずつ在庫を確保していたが、10個買いたい顧客がいたのに5個までしか買えず、販売機会を逃してしまった ・店舗とネットショップで在庫を共有しており、在庫がまだ10個あるから大丈夫だと思っていたが、ネットで注文があったのに気づかず、店舗で10個まとめて販売してしまった |

在庫管理ミスで欠品となってしまうと、顧客に謝罪しなければならず、信頼を失ってしまう可能性があります。顧客からすると「在庫あり・当日発送って書いてあったから注文したのに」などと不満を抱く結果となり、良くない口コミを書かれてしまう可能性もあります。

一方で、欠品を恐れて在庫を抱えすぎてしまえば、今度は過剰在庫・不良在庫となり、経営を圧迫する原因となります。

5-2. 多チャネル間の在庫管理ミスの原因:チャネル間で在庫を一元管理できていない

多チャネル間の在庫管理ミスの原因は、ずばり、在庫をチャネル間で一元管理できていないことにあります。

例えば、残り在庫数が10個の場合、欠品を回避するには、楽天市場やYahoo!ショッピングなどのモールやリアル店舗の全体で10個しかないことを認識しておかなければなりません。

この場合に、どのチャネルでも10個買える状況にしてしまうと、同時に注文が入った場合に欠品となってしまいます。

5-3. 多チャネル間の在庫管理ミスを防ぐ対策:在庫を一元管理できるシステムを入れるなど

多チャネル間の在庫管理ミスを防ぐには、以下の対処法が考えられます。

| 多チャネル間の在庫管理ミスを防ぐ対策例 (1)チャネルごとに在庫を振り分けて抱える (2)在庫を一元管理できるシステム(受注管理システムなど)を導入する |

(1)チャネルごとに在庫を振り分けて抱える

1つ目の対策方法は、チャネルごとに在庫を振り分けて抱える方法です。在庫数をまとめて管理するのではなく、チャネルごとに購入できる上限を設定しておけば、欠品になることを防ぐことが可能です。

しかしながら先ほど説明した通り、この方法では、他のサイト分に確保した在庫が余っていても、当該サイトの上限以上の受注を受け付けられず、販売機会を逃してしまうデメリットがあります。

例えば、上記の画像の例だと、公式ショップでは「残り2個」までしか購入ができず、2個注文が入ると「在庫なし」となってしまいます。楽天市場の方には在庫が残っているのに、公式ショップで注文できなくなってしまうのです。

(2)在庫を一元管理できるシステム(受注管理システムなど)を導入する

(1)の方法よりも効果的なのは、在庫を一元管理できるシステム(受注管理システムなど)を導入して、複数チャネルからの受注や在庫をまとめて管理できるようにすることです。

この方法ならば、複数のチャネルの在庫を共通で管理できるため、欠品を防げるだけでなく、過剰在庫も防ぐことができます。先ほどの例の場合、トータル10個の在庫に対して、楽天市場・Yahoo!ショッピング・公式ショップからの発注データを共通で管理できるため、トータル在庫を上回って受注してしまうことを防げます。

なお、インターネット経由での注文ではなく、FAX注文や電話注文が多いというケースでは、当社のBtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」の活用もおすすめです。

在庫の一元管理ができる受注管理システムについては「受注管理システム【2024】目的別おすすめ7選と選び方のコツを解説」の記事を、FAX受発注を効率化する方法については「FAX受発注は時代遅れ!業務効率を劇的にアップする4つの対策」の記事もぜひ参考になさってみてください。

6. 起きやすい在庫管理ミス6:システム入力のタイムラグによるミス

最後に紹介する「起きやすい在庫管理ミス」は、システム入力のタイムラグによるミスです。

先ほど紹介した多チャネル間の在庫管理とも似ていますが、こちらは、BtoB取引で、FAXでの発注書が届いたり、営業担当に直接電話で口頭での注文が伝えられたりするケースで起こりやすい事例となります。

詳しい状況や背景、原因、対策まで詳しく解説していきます。

6-1. タイムラグによるミスの具体例と影響:在庫確認中に他の社員が電話注文を受け付けてしまった

システム入力のタイムラグによるミスは、古い体質が残っていて、FAX注文や電話注文などでの受発注の商習慣が根付いている業界で頻繁に起こるケースがあります。

例えば、以下のような具体例があります。

| タイムラグによるミスの具体例 ①取引先A社から営業事務に電話があり、30品目の部材の確認依頼が届く(在庫があるか確認してから発注という流れ) ②在庫確認中に、隣の社員が別の取引先B社に「在庫あります」と回答してしまっていた ③タイムラグにより、電話スタート時には「在庫あり」だった部材が欠品になってしまった |

また、電話対応中にFAXやメールで発注書が届き、欠品になってしまうケースもありえます。

6-2. タイムラグによるミスの原因:リアルタイムでの情報共有ができていない

タイムラグにより在庫管理ミスが発生する原因は、現場や各部署でのリアルタイムな情報共有ができていないからです。

オンラインショッピングのように注文完了で自動的に在庫を確保してくれる仕組みなら良いのですが、FAXや電話、口頭、メールでの注文が商習慣として残っている場合には、在庫を確保してシステムに情報を反映するまでの間にタイムラグが発生してしまいます。

これにより、「注文を伝えた時点では在庫があったはずなのに、その間に別の取引先の注文が入り込み、欠品になってしまう」という事態が起きてしまうのです。

6-3. タイムラグによるミスを防ぐ対策:BtoB受発注システムを導入する

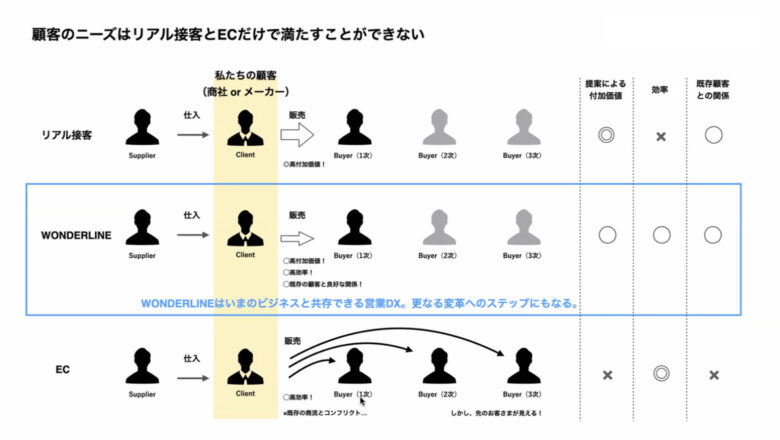

タイムラグによるミスを防ぐには、取引先からの受注や在庫管理を一元管理できる「BtoB受発注システム」の導入が効果的です。

ただし、FAXや電話での注文受付を取りやめてWebでの受付に切り替えてしまうと、取引先とのコミュニケーションが減り、今まで長年構築してきた関係性が希薄になってしまう可能性があります。

そこで、今までの商習慣は変えずに、FAXや電話での注文受付はそのままに、在庫確認だけをデジタル化できる「WONDERCART(ワンダーカート)」がおすすめです。

以下は、リアル接客(今までの商取引)と「WONDERCART(ワンダーカート)、ECサイトを比較した表です。「WONDERCART(ワンダーカート)は、在庫確認をデジタル化することで、商流や商習慣はそのままに、ミスが発生しやすかった在庫管理を効率化できるシステムです。

「在庫管理を効率化したいけれど、顧客との関係性は良好なまま継続したい」という企業は、ぜひ「WONDERCART(ワンダーカート)」の導入をご検討ください。

7.まとめ

本記事では「在庫管理で起こりやすいミス」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

起きやすい在庫管理ミス1:入出庫時の数え間違いや入力・転記ミス

| ・具体例と影響:ケアレスミスによる在庫数の乖離など ・原因:ヒューマンエラーによるものがほとんど ・対策:手作業をできるだけ減らすなど |

起きやすい在庫管理ミス2:商品の取り違えミス

| ・具体例と影響:類似商品を取り違えて発送してしまったなど ・原因:目視で入出庫を行っているから ・対策:保管場所の工夫やバーコード活用が効果的 |

起きやすい在庫管理ミス3:期限切れ商品の誤出荷

| ・具体例と影響:期限切れに気づかずに出荷してしまった ・原因:先入れ先出しが守られていないなど ・対策:期限切れを出荷させない仕組みづくりが重要 |

起きやすい在庫管理ミス4:需要はあるのに在庫切れになってしまう在庫切れミス

| ・具体例と影響:需要はあるのに欠品で売上チャンスを逃してしまった ・原因:コミュニケーション不足や発注管理の甘さなど ・対策:全社での情報一元管理や需要予測を反映させた発注管理 |

起きやすい在庫管理ミス5:多チャネル間の在庫管理ミス

| ・具体例と影響::Aサイトで売れて欠品となったのにBサイトでも注文が入ってしまった ・原因:チャネル間で在庫を一元管理できていない ・対策:在庫を一元管理できるシステムを入れるなど |

起きやすい在庫管理ミス6:システム入力のタイムラグによるミス

| ・具体例と影響:在庫確認中に他の社員が電話注文を受け付けてしまった ・原因:リアルタイムでの情報共有ができていない ・対策:BtoB受発注システムを導入する |

在庫管理ではさまざまなミスが起こりますが、自社に合ったシステムやツール、ルール、体制を整備するだけでミスを軽減できることがあります。在庫管理ミスでお悩みの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。

#在庫管理 #ミス

コメント