「BtoB ECを導入する企業が増えているらしいけれど、そもそもBtoB ECとはどういうものなのだろう?」

「BtoB ECの導入にはどのくらいのコストがかかって、これを導入すると自社の業務がどう変化するのだろう?」

業務のデジタル化やECサイトの普及に伴い、近年はBtoB ECを導入する企業が増えています。

ただ、「BtoB EC」に興味はあるものの、具体的にどういったシステムなのかよくわからない、という方は少なくありません。

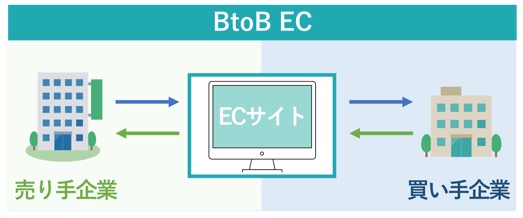

BtoB ECとは、企業間取引をインターネット上で行うECサイトのことをいいます。

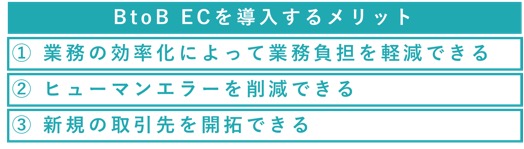

BtoB ECの導入には下記のようなメリットがあり、企業が抱える様々な課題を解決できる可能性があります。

BtoB ECを導入するメリット |

・ 業務を効率化することで業務負担を軽減できる |

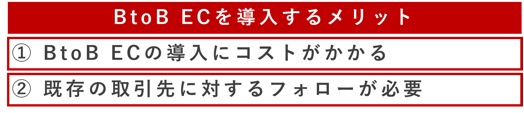

ただし、BtoB ECの導入には下記のようなデメリットもあります。

BtoB ECを導入するデメリット |

・ BtoB ECの導入にコストがかかる |

これらのデメリットについてよく理解しないままBtoB ECを導入すると、「ECサイトをリリースしたものの使い勝手が悪く後悔している…」といった事態に陥りかねません。

BtoB ECの導入は、メリット・デメリットの双方についてよく理解したうえで、慎重に検討することが大切です。

そこでこの記事では、BtoB ECに関する下記のような点について、詳しくご説明します。

この記事を読んでわかること |

・ BtoB ECとは |

この記事を最後までお読みいただければ、BtoB ECについて理解を深め、自社に導入する場合のメリットと課題について具体的にイメージしていただけるでしょう。

目次

1. BtoB ECとは

「BtoB EC」の導入は、企業が抱える問題を解決する一助になると考えられています。

BtoB ECを上手く活用すれば、業務を効率化したり、ヒューマンエラーを削減できるからです。

では、そもそもBtoB ECとは何を意味する用語なのでしょうか。

対比される用語に「BtoC EC」がありますが、これとBtoB ECにはどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、BtoB ECに関して理解しておくべき基本事項について、ご説明します。

1-1. そもそもBtoB ECとは

BtoB ECとは、企業間取引をECサイトで行う形態のことを言います。

「BtoB EC」は、「Business to Business(企業間取引)」と「Electronic Commerce(電子商取引)」を組み合わせた用語です。

「BtoB」は、企業間取引のことを簡略化して表現する際に用いられます。

また、「EC(電子商取引)」とは、インターネット上で行う商品売買のことをいい、物はもちろん様々なサービスも売買の対象となります。

そんな「BtoB」と「EC」を組み合わせた「BtoB EC」には、「企業間取引をインターネットを通して行うこと」という意味があります。

普段利用されているネットショップの企業間取引バージョン、とお考えいただくとイメージしやすいかと思います。

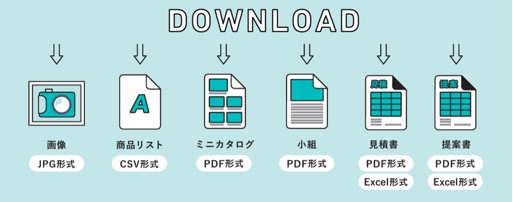

BtoB ECでは、これまでアナログな手法で行ってきた下記のような業務を、ECサイト上で完結させられます。

・ カタログ |

BtoB ECには、例えば下記のようなサイトがあります。

MISUMI|総合WEBカタログ

1-2. BtoB ECとBtoC ECの違い

「BtoB EC」と「BtoC EC」の最も大きな違いは、ターゲットにあります。

BtoB ECが法人をターゲットとしているのに対し、BtoC ECは一般消費者をターゲットとしています。

そのため両者には、下記のような違いが生じます。

| BtoB EC | BtoC EC |

取引数量 | 多い | 少ない |

取引金額 | 高い | 安い |

商品価格 | 取引先によって異なる | 同じ |

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

■ 1回の取引における数量と金額

企業をターゲットとするBtoB ECと一般消費者をターゲットとするBtoC ECでは、1回の取引における注文数量や注文金額に、大きな違いが生じることが多いです。

【BtoB ECとBtoC ECの違い】

| 注文数量 | 取引金額 |

BtoB EC | 大量発注が日常的 | 高額 |

BtoC EC | 1個から注文可能 | 少額 |

日常生活での買い物をイメージするとわかりやすいのですが、BtoC ECでは1個単位、数百円から取引可能なケースが一般的です。

これに対してBtoB ECの場合、「仕入れ」や「原料・部品の調達」を目的に商品を購入する企業が多いため、大量発注や高額な取引が日常的に行われます。

BtoB ECの中には、最低注文数量が決められていたり、ケース単位での取引しかできなかったりするところも珍しくありません。

■ 商品の販売価格

BtoB ECとBtoC ECでは、商品の販売価格にも違いがあります。

【BtoB ECとBtoC ECの違い】

| 商品の販売価格 |

BtoB EC | 取引先によって商品の販売価格を変える場合あり |

BtoC EC | どの顧客にも同じ価格で販売 |

企業間取引では、取引条件や取引量、これまでの取引状況などに応じて価格を設定するため、取引先によって商品の販売価格を変えることが多くあります。

そのためBtoB ECでは、取引先によって商品の販売価格を変更し、これをECサイトで表示するケースも珍しくありません。

これに対してBtoC ECでは一般消費者をターゲットとしているため、どの顧客にも同じ価格で商品を販売する形態が一般的です。

■ 購入フロー

BtoB ECとBtoC ECでは、商品の購入から決済までのフローも異なります。

BtoC ECの場合、買い手である一般消費者が購入を決めた時点で注文・決済を行い、これを受けた売り手企業が商品を納品する形態が一般的です。

これに対してBtoB ECでは、

① 買い手企業が商品の問い合わせをする

② 売り手企業が見積書を発行

③ 買い手企業が見積書をもとに検討

④ 買い手企業が発注

⑤ 売り手企業が納品、請求書を発行

⑥ 買い手企業が支払い

というように、購入から支払いまでのフローがとても入り組んでいます。

2. BtoB ECの種類

BtoB ECサイトは、「クローズ型」と「スモール型」の2つに大別されます。

同じBtoB ECサイトでも、クローズ型とスモール型ではターゲットや目的が全く異なります。

【クローズ型ECサイトとスモール型ECサイトの違い】

| クローズ型BtoB EC | スモール型BtoB EC |

ターゲット | 既存顧客 | 既存顧客 |

サイトの目的 | 業務負担の軽減 | 新規顧客の開拓 |

アクセス制限 | あり | なし |

ここでは、クローズ型BtoB ECとスモール型BtoB ECにはそれぞれどのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。

2-1. クローズ型BtoB EC

クローズ型BtoB ECとは、登録会員以外はページを閲覧できないECサイトのことをいいます。

IDとパスワードがなければページを閲覧できませんし、WEB検索してもECサイトが表示されることはありません。

ここでは、売り手企業が既存の取引先と1対Nの関係(=1対多数の関係)で取引を構築します。

取引先ごとに異なる情報を個別発信したり、取引先によって商品の販売価格を変えることも可能です。

クローズ型BtoB ECが向いている企業 |

・ 新規顧客の開拓よりも、既存取引先へのリピート営業を強化したい |

2-2. スモール型BtoB EC

スモール型BtoB ECサイトとは上述のクローズ型とは異なり、誰でも閲覧できるオープンなECサイトのことをいいます。

既存の取引先がフロントサイトから登録して利用することはもちろん、営業担当がアプローチしきれていない顧客の新規開拓も期待できます。

スモール型BtoB ECが向いている企業 |

・ 新規顧客を開拓したい |

3. BtoB市場ではEC利用が伸びている!

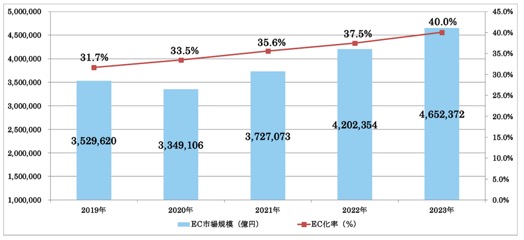

日本国内のBtoB ECの市場規模は、年々成長しています。

経済産業省が発表した『令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』によると、2020年におけるBtoB ECの市場規模は約335兆円で、2021年が約373兆円、2022年が約420兆円、2023年が約465兆円と、成長し続けています。

出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課『令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』

BtoBにおけるECの普及率を示す「EC化率」も毎年伸びており、2023年のBtoB市場におけるEC化率は40%でした。

現在、コロナ禍の影響や働き方改革などに伴い、多くの企業がアナログな業務のデジタル化に取り組んでいます。

そのような流れの中で、これまでの受発注業務をEC化することは、ある意味自然な流れと言えるでしょう。

BtoB市場におけるEC化は、今後も伸びていくことが予想されます。

4. BtoB ECを導入するメリット

企業がBtoB ECを導入すると、下記のようなメリットを享受できます。

BtoB ECを導入するかどうか検討するには、「BtoB ECが自社にどのようなメリットをもたらすのか」を正確に理解しておくことが大切です。

これを理解して初めて、自社が抱える課題の解決にBtoB ECの導入が役立つかどうかを、判断できるからです。

BtoB ECの導入にはどのようなメリットがあるのか、さっそく見ていきましょう。

4-1. 業務の効率化によって業務負担を軽減できる

企業がBtoB ECを導入すると、業務を効率化することによって、業務負担を軽減することが可能です。

企業間取引は、受発注から決済までのフローがとても入り組んでいます。

これらの業務の全てをアナログな手法で行う場合、担当者の業務負担はかなり重くなります。

アナログな手法での企業間取引によって業務負担が重くなる例 |

・ 担当者が営業担当からの連絡を受け、何度も見積書を作り直さなければならない |

この点、BtoB ECを導入すれば[問い合わせ→見積書の作成→受注→納品]までのフローを、自動化することが可能です。

これらの工程を自動化できれば業務全体がかなり効率化され、担当者の工数を大幅に削減できるでしょう。

【BtoB ECを導入して業務の効率化に成功したA社の事例】

〇A社が抱える課題 自社の担当者の負担が増えることはもちろん、注文内容を確認される取引先も、その度に時間を取られるためストレスを感じていたようです。 〇BtoB ECの導入による効果 |

業務の効率化や業務負担の軽減は、自社だけでなく取引先にもいい影響をもたらすのです。

4-2. ヒューマンエラーを削減できる

企業がBtoB ECを導入すると、ヒューマンエラーを削減できます。

アナログな手法による受注業務は、様々なヒューマンエラーを引き起こします。

アナログな手法での企業間取引が引き起こすヒューマンエラーの例 |

・ 電話による受注内容の聞き間違いで、注文数量を間違えてしまった |

企業間取引のフローはとても入り組んでいるため、各工程を人力で行っているとヒューマンエラーが起きやすくなります。

ヒューマンエラーの解消には多大な労力を要しますし、それが原因でリソースが不足してさらなるヒューマンエラーを招く、といった悪循環に陥る可能性もあるでしょう。

この点、BtoB ECを導入すれば受発注業務がデジタル化されるため、「聞き間違い」や「勘違い」によるミスを防げます。

ヒューマンエラーを削減できれば取引先からの信頼が厚くなり、売上げUPも見込めるでしょう。

【BtoB ECを導入してヒューマンエラーの削減に成功したD社の事例】

〇D社が抱える課題 〇BtoB ECの導入による効果 |

ヒューマンエラーの削減は、業務負担の軽減や取引先からの信頼獲得に直結します。

BtoB ECの導入は、その一助となるでしょう。

4-3. 新規顧客を獲得できる

BtoB ECの導入には、新規顧客の獲得も期待できます(スモール型ECに限る)。

「新規顧客の獲得」は、企業が常に抱えている課題です。

ただ、営業担当が足を運べる範囲は限られていますし、近年はテレワークの普及などによって、取引先の担当者が出社していないケースも珍しくありません。

営業職の人材が足りず、思ったように新規顧客を開拓できない企業も多いでしょう。

こうした課題を解決する手段となり得るのが、スモール型BtoB ECの導入です。

ネット環境さえあればどこからでもアクセスできるECサイトを導入すれば、これまで営業できていなかった企業に対してアプローチできますし、これまでターゲットにしていなかった業種の企業から問い合わせを受ける可能性もあります。

相手にとっても複雑なフローを経ずECサイトで手軽に発注できる点は魅力的ですし、発注~納品が正確かつスピーディーに完結すれば、企業への信頼度も高まります。

【BtoB ECを導入してヒューマンエラーの削減に成功したE社の事例】

〇E社が抱える課題 〇BtoB ECの導入による効果 |

安定経営をするには、新規顧客の獲得と売上げUPが欠かせません。

スモール型BtoB ECを導入すれば、これまでカバーしきれなかった企業にアプローチし、新規顧客を開拓しやすくなるでしょう。

5. BtoB ECを導入するデメリット

BtoB ECの導入には、下記のような課題があります。

御社がBtoB ECを導入した場合にどのような課題が生じ、これをどう解決していく必要があるのか、詳しく見ていきましょう。

5-1. 導入にコストがかかる

BtoB ECの導入には、コストがかかります。

企業をターゲットとするBtoB ECサイトは、一般消費者をターゲットとするBtoC ECサイトとは仕様が大きく異なり、必要な機能も多くあります。

そのため、同じECサイトでもBtoB型のものは、BtoC型のECサイトに比べてシステムの導入(サイトの立ち上げ)に相応のコストを要します。

【BtoB ECの導入にかかるコストの目安】

BtoB ECの構築手法 | システムの導入にかかるコストの目安 |

フルスクラッチ | 数千万円~ |

パッケージ | 数百万円~ |

ASP | 数十万円~ |

※BtoB ECの構築手法については「6. BtoB ECサイトを構築する手法3つ」で詳しくご説明していますので、併せてご参照ください。

特に、クローズ型BtoB ECサイトを導入する場合、数千万円単位のコストを要することも珍しくありません。

そのため、BtoB ECを導入するかどうか検討する際は、導入にどのくらいのコストがかかるのか、徹底的に調べることが大切です。

ただ、BtoB ECの構築手法にはいくつかのパターンがあり、例えば、提供会社のシステムをレンタルする「ASP」ならば、初期費用10万円程度でBtoB ECを導入できす。

コストを抑えたい場合はこういった手法を検討してみるのもひとつの選択肢でしょう。

5-2. 既存顧客へのフォローが必要

BtoB ECを導入する場合、既存顧客へのフォローをどう行うのか、という課題が発生します。

これまで、電話やFAXといったアナログな手法で発注をしてきた既存顧客の中には、「ECサイト経由での発注」に難色を示す方もいるでしょう。

こうした際に上手くフォローできなかった場合、取引を中止されてしまうリスクもあります。

導入したECサイトを使って発注してもらうには、わかりやすいマニュアルを作成したり、担当者が訪問してデモ操作をしたり、といった丁寧なフォローが欠かせません。

取引先の担当者がパソコン操作に慣れていない場合、複数回訪問してフォローする必要があるでしょう。

思わぬクレームに発展しないためにも、BtoB ECを導入した後は、既存顧客に対するフォローを欠かさないことが大切です。

6. BtoB ECサイトを構築する手法3つ

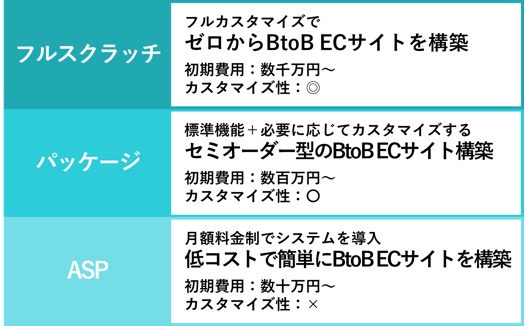

BtoB ECを構築するには、① フルスクラッチ、② パッケージ、③ ASPという3種類の手法があります。

これら3つの構築手法には、導入コストやカスタマイズ性などの面において、それぞれ異なる特徴があります。

この章では、BtoB ECを構築する手法について、わかりやすくご説明します。

6-1. BtoB ECをゼロから構築するならフルスクラッチ

「フルスクラッチ」とは、ゼロからECサイトを構築していく手法のことをいいます。

この手法では、自社のためだけにフルカスタマイズされたECサイトの構築が可能です。

【フルスクラッチでBtoB ECサイトを構築するメリット・デメリット】

メリット | デメリット |

フルカスタマイズされたECサイトを構築できる | 莫大なコストがかかる |

BtoB型のECサイトには、取引先ごとに取引条件を設定したり、独自のフローを実現させたり、といった複雑な機能が求められます。

この点、ゼロからシステムを構築するフルスクラッチならば、どのような機能でも自由に搭載可能です。

そういった意味においてフルスクラッチは、BtoB ECを構築するうえで最強の手法と言えるでしょう。

しかし、フルスクラッチによるBtoB ECサイトの構築には、莫大な費用がかかります。

最低でも数千万円、搭載する機能や会社の規模によっては数億円かかることもあるでしょう。

フルスクラッチをおすすめする企業 |

・ 取引先に合わせて、販売商品や取引条件を変えたい |

6-2. ECシステムをBtoB EC用にカスタマイズするならパッケージ

「パッケージ」とは、ECサイトの構築に必要な基本機能が実装されたパッケージのECシステムを、必要に応じてBtoB EC用にカスタマイズしていく手法のことをいいます。

【パッケージでBtoB ECサイトを構築するメリット・デメリット】

メリット | デメリット |

・ 必要に応じて機能をカスタマイズできる | ・ システムが数年で老朽化する |

パッケージでは、ECサイトに必要な基本機能が実装されたシステムを使うため、フルスクラッチよりも導入コストを抑えられます。

もちろん、自社の取引状況や取引フローを考慮したうえで必要な機能を追加するなど、サイトをカスタマイズすることも可能です。

初期費用は数百万円~が一般的ですが、カスタマイズする範囲が広い場合は数千万円かかることもあるでしょう。

パッケージのデメリットは、構築したECシステムが数年で老朽化してしまうことです。

パッケージによるBtoB ECの開発には、最低でも半年、長ければ1年以上の期間を要します。

そうすると、開発当初は最新のバージョンであったパッケージが、リリースする頃には古いバージョンになってしまうのです。

カスタマイズ範囲の広いBtoB ECサイトは開発期間が長くなってしまいますので、パッケージでシステムを構築する以上、これは避けられないデメリットでしょう。

パッケージをおすすめする企業 |

・ コストを抑えつつ、カスタマイズ可能なBtoB ECサイトを構築したい |

6-3. 安く早くBtoB ECを導入するならASP

ASPとは、「Application Service Provider」の略で、クラウド上で提供されているシステムを使ってECサイトを構築する手法のことをいいます。

【ASPでBtoB ECサイトを構築するメリット・デメリット】

メリット | デメリット |

・ 導入コストが安い | ・ カスタマイズが難しい |

ASPでBtoB ECサイトを構築する場合、クラウド上の管理画面で商品登録や在庫管理、見積書の作成などを行います。

この手法では既に構築されているシステムを「レンタル」する形で利用するため、初期費用をかなり安く抑えられます。

プランにもよりますが、数十万円からBtoB ECサイトを構築することも可能でしょう。

また、提供されるシステムは常にアップデートされますので、パッケージで構築する場合のように数年でシステムが老朽化することもありません。

ただし、ASPにはカスタマイズが難しい、というデメリットがあります。

そのためBtoB ECサイトをASPで構築する際は、自社の企業間売買フローをどのくらいカバーできるのか、という点について入念に検証しなければなりません。

また、ASPで構築したECサイトは基幹システムや外部システムと連携しづらいことが多い点にも、注意が必要です。

ASPをおすすめする企業 |

・ 新規開拓のためにスモール型BtoB ECサイトを構築したい |

7. BtoB ECの導入は費用対効果を考えて検討しよう

ここまで、BtoB ECについてご説明してきましたが、これを導入するかどうかは慎重に検討されることをおすすめします。

「4. BtoB ECを導入するメリット」でご説明したように、BtoB ECの導入には企業にとって大きなメリットがあります。ただその反面、「5. BtoB ECを導入するデメリット」でご説明したように、いくつかの課題があることも事実です。

特に、BtoB ECの導入にどのくらいのコストがかかるのか、という点は経営者にとって大きな懸念事項でしょう。

BtoB ECの導入に莫大なコストを支出し、それが原因で経営に支障をきたしては意味がありません。

BtoB ECを導入するかどうかは、費用対効果を考えて慎重に検討することが大切です。

BtoB ECの導入に悩んだ際に検討すべきポイント |

・ 自社でBtoB ECを導入する場合、どのくらいのコストがかかるのか |

例えば、受注ミスを減らしたり、見積書の作成にかかる手間を省くことが課題であれば、デジタルカタログや見積書作成システムを導入するのも選択肢のひとつです。

この方法ならば、BtoB ECをゼロから構築するよりも、コストを抑えられる可能性があります。

見積書作成システムならWONDERCART(ワンダーカート) |

WONDERCART(ワンダーカート)は、商品スペックや商品画像などの情報を二次活用し、商品リストやミニカタログ、見積書、提案書などを自動作成できるシステムです。

見積書や提案書を自動作成できれば、業務効率が格段に向上します。 見積書・提案書作成システムにご興味がございましたら、新日本印刷株式会社へご相談ください。 |

8. BtoB ECの導入を成功に導くために重要なポイント

BtoB ECサイトは、「導入さえすれば自社の課題を解決できる魔法のツール」ではありません。

システムの導入を成功へと導くには、下記3つのポイントを意識することが大切です。

ここでは、上記3つのポイントについて詳しくご説明します。

8-1. BtoB EC導入の目的とターゲットを明確化する

BtoB ECを導入する際は、「何のためにシステムを導入するのか」「誰をターゲットにするのか」という2点を明確化する必要があります。

「2. BtoB ECの種類」でご説明したように、BtoB ECにはクローズ型とスモール型の2種類があり、ターゲットや目的によって選択すべきタイプが変わります。

BtoB ECのターゲットと導入の目的の例 |

・ 既存顧客をターゲットに、クローズ型BtoB ECを導入して業務の効率化を図る |

BtoB ECを導入してから「イメージしていたように活用しきれていない」といった事態に陥らないためにも、システムを導入する際は最初に、目的とターゲットを明確化しておきましょう。

8-2. 自社の業務を明確化する

BtoB EC導入の目的とターゲットを明確化できたら、次は、自社の業務を明確化しましょう。

企業間取引には、多くの業務をスピーディーかつ正確に遂行しなければなりません。

企業間取引における主な業務(受注側) |

・ 問合せへの対応 |

BtoB ECサイトは、これまで各担当者がリアルに行っていた業務を、ECサイトという仮想空間に投影するものです。

システムを構築する際、これまで当たり前にやっていた業務が一つでも漏れていると、自社の販売フローに当てはまらず使いにくいと感じてしまう可能性があります。

ECサイトをリリースした後に「上手く運用できない」という事態に陥らないためにも、BtoB ECを導入する前に、自社の業務内容を明確化しておきましょう。

8-3. 基幹システムと連携させる

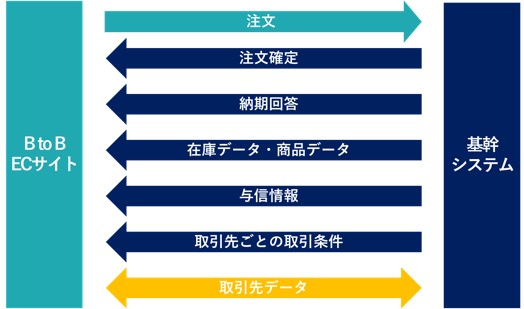

BtoB ECは、基幹システムと連携させることが重要です。

企業間取引では、受注担当者や営業担当者が基幹システムを使って受注情報を入力したり、在庫や納期の確認を行う形態が多いです。

そのため、EtoB ECと基幹システムを連携させることは、業務を円滑に遂行する上で非常に重要です。

ですので、ECシステムと基幹システムとの連携は非常に重要になってきます。

BtoB ECのシステム構築を依頼する際は、ECサイトと基幹システムをどのように連携させるのか、という点についても慎重に検討しましょう。

9. まとめ

BtoB ECとは、企業間取引をインターネットを使い、ECサイトで行う形態のことをいいます。

BtoB市場におけるEC化は年々伸びており、2023年におけるEC化率は40%でした。

企業がBtoB ECを導入することには、下記のようなメリットがあります。

業務負担の軽減やヒューマンエラーの削減など、多くの企業が抱える課題を解決できる可能性があるのは、非常に魅力的なポイントでしょう。

ただし、BtoB ECの導入には莫大なコストがかかる場合もあります。

そのため導入するかどうかは、費用対効果を考えて慎重に検討しなければなりません。

自社の課題を解決するにはBtoB EC以外に方法がないのか、再度考えてみましょう。

検討の結果、BtoB ECを導入する際は、下記3つのポイントを意識することが大切です。

本記事を参考に、BtoB ECへの理解を深めていただければ幸いです。

#btob #ec

コメント